Es ist ein Phänomen, auf das mich ein Kommilitone in Bamberg aufmerksam gemacht hat. Wir standen vor der S. Jacob Kirche und ich musste kichern. Die Uhr hatte ein Blatt mit römischen Ziffern, aber 4 war an der Turmuhr war falsch geschrieben. “Konnten die nicht zählen?” Fragte ich ihn. Aber natürlich steckt etwas mehr dahinter:

Wie zählt man denn richtig?

Wir reden hier von einem alten Ziffernblatt mit römischen Zahlen. Wir nutzen heute arabische Zahlen, deswegen kennen heute nicht unbedingt alle römische Zahlen. Aber das Prinzip ist ganz einfach: I bedeutet 1, II dann 2, III bedeutet 3. Und es gibt dann das V für Fünf. Und IV ist die vier, das heißt soviel wie eines vor fünf oder anders erklärt, weil I vor V steht, muss man von V eins abziehen. VI bedeutet dementsprechend 6, der Strich kommt hinter der fünf, es ist also die Zahl hinter 5 gemeint oder auch fünf plus eins. Übrigens ein X ist eine 10 – Nun war damals unsere Idee, dass einige

Die Turmuhr von St. Jacob in Bamberg – hier habe ich dieses Phänomen bemerkt.

Menschen vielleicht durcheinanderkommen bei dieser Darstellung auf einem Ziffernblatt. Viele alte Uhren kommen ja aus einer Zeit wo viele Menschen gar nicht lesen und schreiben konnten, und die 4 dann IIII zu schreiben macht Sinn – es ist einfach leichter zu verstehen. Aber, es gibt noch andere Erklärungen:

Die Jupiterthese

Die weitere Erklärung ist, IV wäre blasphemisch. Denn das I wurde lange als J gelesen und das V als U. und JU wäre die Abkürzung für Jupiter, einen antiken Gott. Viele historische Uhren sind aber an Kirchen zu finden, also an Gotteshäusern. Da geht so

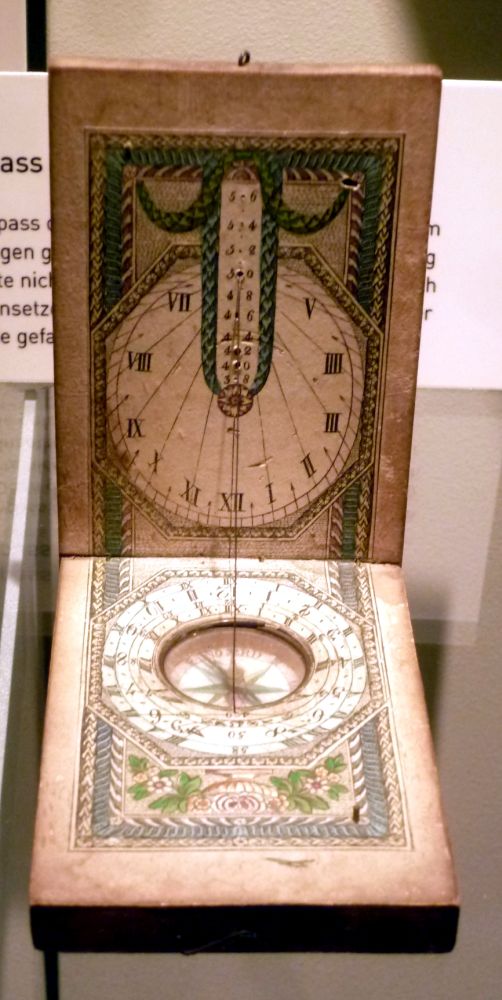

Auch bei dieser Taschensonnenuhr findet sich eine IIII.

eine Blasphemie einfach gar nicht. JU also nicht mehr zu verwenden, das ist eine Idee, die seit den Christen der Antike historisch gewachsen ist. Sie findet sich z.B.: auch auf Sonnenuhren aus der Zeit, in der die Römer schon christlich waren. Aber: Nicht jede Kirchturmuhr hält sich an diese Idee – es gib auch Kirchturmuhren, an denen ein IV zu finden ist.

Damit auch der Sonnenkönig die Uhr lesen kann – These II:

Es gibt auch die Hypothese, dass der Sonnenkönig Ludwig XIV diese Schreibweise bevorzugte, weil man es einfach besser erkennen kann – er soll sogar ein Dekret aufgesetzt haben, das diese Schreibweise festlegte. Und da alles, was der Sonnenkönig mochte, nachgeahmt wurde, hat es sich zeitweise auch außerhalb Frankreichs einfach durchgesetzt, die 4 mit 4 Strichen zu schreiben. Aber: Dass das praktischer ist, dachten zum Teil schon die Römer selbst. Denn in Alltagsschriften, wo

Auch die Zytglogge – der berühmte Berner Uhrenturm zählt mit einer IIII.

es darum ging, etwas zu zählen war es oft weniger verwirrend für die 4 einfach vier Striche zu machen, als IV. Und deswegen haben auch die Römer dieses Zeichen immer wieder benutzt und es war auch bei ihnen allgemein verständlich. Und einige finden diese Schreibweise für Uhren auch einfach schicker, weil die Uhr dadurch ausgewogener aussieht in der optischen Gestaltung – deswegen gibt es bis heute Armbanduhren, mit IIII-Ziffernblättern. Aber was man hübsch findet, ist ja immer subjektiv.

Oder ist es einfach praktischer? These III:

Ich meine jetzt nicht, dass es praktischer ist, weil man die IV dann nicht so oft mit der VI verwechselt, wenn man irgendwie schief aufs Ziffernblatt schaut. Es meint vielmehr die handwerkliche Herstellungsweise. Wenn man diese Ziffern für eine große Uhr gießt, kann man bei dieser Schreibweise eine Form anfertigen, mit einem V einem X und fünf I. Dann kann man die gleiche Gussform einfach 4-mal benutzen und hat alle

Auch der Stadtturm von Innsbruck hat eine IIII.

Zeichen für die Uhr gegossen. Wenn man nun aber IV schreibt, dann kommt diese Rechnung nicht hin. Und man kann nicht so energiesparend mit Gussformen arbeiten. Am Schluss ist vielleicht bei jeder Uhr ein Teilstück der einzelnen Gründe mit in die Entscheidung eingeflossen IIII zu schreiben. Und so es ist in dem Sinne kein wirklicher Fehler, sondern Absicht.

Literatur:

https://www.spektrum.de/frage/warum-ist-bei-uhren-mit-roemischen-ziffern-4-uhr-iiii-uhr-und-nicht-iv-uhr/600492

https://www.deutsches-uhrenmuseum.de/museum/wissen/uhrenwissen/verflixte-vier-4-roemische-iiii-oder-iv.html

Warum die römische Vier auf Uhren meist mit vier Strichen geschrieben wird