Schalenspangen sind nicht nur interessante Funde aus der Zeit der Wikinger, sie sind auch wirklich hübsch. Es handelt sich um eine Fiebelform, welche vor allem von reichen Frauen getragen wurde. Je reicher, umso edler war das Material und die Gestaltung einer solchen Gewandspange. Diese multifunktionalen Schmuckstücke wurden immer paarweise getragen und das hing ganz mit dem Gewand zusammen, dass sie verschließen sollten. Die Frauen trugen eine bodenlange Tunika mit langen Ärmeln und darüber einen ärmellosen Trägerrock. Die Träger des Kleidungsstücks – man kann sich das Vorstellen wie Spaghettiträger – waren auf der Vorderseite allerdings nicht mit dem Kleid vernäht. Vielmehr wurden die Träger und das Kleid mit den Schalenspangen zusammen gehalten – im Prinzip so, wie mit einer stark verzierten Sicherheitsnadel. Sie wurden also links und rechts über den Brüsten getragen. Oftmals waren die Schalenspangen dann noch mit einer schmuckvollen Perlenkette verbunden.

Eine Schalenspange aus Haithabu (hier kanst du nachlesen, was du in Haithabu noch alles tolles entdecken kannst)

Zwei Schichten Kleidung aus Leinen und Wolle, das hatte schon einen gewissen wärmenden Effekt für die Frauen, die im eher rauen nordeuropäischen Klima lebten. Das die Kleidung genau so getragen wurde, ist relativ sicher belegt. Denn Kleidungsstücke dieser Art wurden bei Ausgrabungen in Haithabu gefunden. Darunter eine sehr auf Figur geschnittene, stark taillierte Untertunika. Sie war rotbraun gefärbt, hierzu benutzte man Walnußsud. Eine gute Wahl, wirkt Walnußsud doch zusätzlich noch antibakteriell. Die Damenmode der Wikingeroberschicht ist dabei nicht im luftleeren Raum entstanden. Sie orientierte sich an der neusten Mode aus dem Frankenreich, aber auch am Klima. So gibt so Funde von Wintermänteln, die noch über dieser schmuckvollen Kleidung getragen wurden. Diese bestanden aus gewalkter und damit wasserabweisender Wolle und waren mit Daunen und Fellen gefüttert. Sie sehen optisch unseren heutigen Wintermänteln sehr ähnlich. Die Wikingerfrauen waren also nicht besonders kälteresistent – sie hatten einfach nur, besonders kuschlige und warmhaltende Winterkleidung.

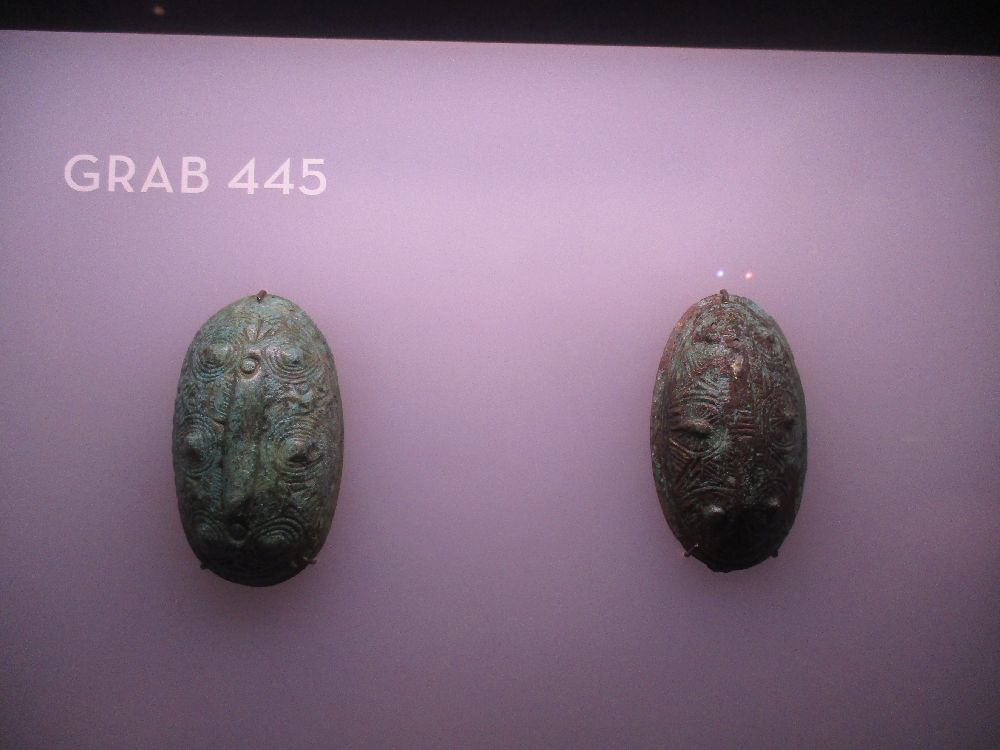

Zwei einfacher gestaltete Schalenspangen, die je in einem Guss gefertigt wurden. Ausgestellt in Haithabu (finde hier mehr Infos zu der Wikingerstadt, und schaue mit mir in das Freilichtmuseum vorort).

Schalenspangen deuten, wie auch bei andern Wikinger-Fibeln, immer direkt darauf hin welche Kleidung eine Frau getragen hat. Die ovale Schalenspange ist dabei eine der häufigsten Fiebelarten des skandinavischen Frühmittelalters zwischen dem 8. bis zum 11. Jahrhundert. Sie gelten deswegen als typisch für diesen Zeitkulturellen Raum – aber sie sind nicht so einheitlich gestaltet, wie man es bei dieser Formulierung vielleicht denken könnte. Nicht nur durch das Zeitalter hinweg entwickeln sich die Wikingerstile und das Modeempfinden der Wikinger immer weiter. Es gibt auch regional Unterscheide im Geschmack. Zudem spielten die Fähigkeiten des*der Kunstschmied*in, der*die eine Schalenspange anfertigt eine Rolle. So gab es einschalige Schalenspangen aus einem Guss. Aber auch doppelschalige Schalenspangen.

Dies kostbare Schalenspange aus Silber wurde eindeutig von eine*r begabten Handwerker*in angefertigt. (Ausgestellt in Haithabu)

Bei diesen wurde eine Schale als Grundgerüst gegossen und eine Zierschale auf dieses draufgesetzt. Eine Technik mit der man optische Effekte erzielen konnte, ganz abhängig davon welche Feinschmiedetechniken beherrscht wurden. Insgesamt lässt sich sagen: Je reicher eine Familie, umso kostbarer waren ihre Gewandschließen. Diese hatte nicht nur die Funktion, die Kleidung an Ort und Stelle zu halten, sondern es wurde auch ein möglichst hoher Stand damit ausgedrückt. Und so gibt es Schalenspangen aus äußerst hochwertigen Metallen, verziert mit kostbaren Steinen, und gefertigt mit höchstem handwerklichen Können.

Litertur:

Heidemarie Eilbracht: Edelmetallschmuck der Wikingerzeit – Analysen und Interpretationen. In: Berlin Studies of the Ancient World 35.

Hildegard Elsner: Wikinger Museum Haithabu: Schaufenster einer frühen Stadt, Neumünster 2004.

Nathalie Peter: Kunsthandwerk der Wikinger, BA-Arbeit, Bamberg 2015.