Pfahlbauten sind in der Archäologie eines von vielen Lieblingsthemen. An den Seen der gesamten Alpenregion wurde von der Jungsteinzeit an in solchen Siedlungen gelebt. Es handelt sich zumeist um Seeufersiedlungen, die teilweise bis in die Eisenzeit zu finden sind. Die einzelnen Siedlungen existierten dabei nicht alle gleichzeitig. Tatsächlich hatten sie eine ziemlich kurze Existenzdauer, welche nur in Ausnahmefällen eine Generation überschritten hat. Aber woher wissen wir eigentlich wie diese Siedlungen ausgesehen haben. Die Spuren solcher Siedlungen, die Archäologen vorfinden sind zwar spannend, aber auch schwer zu entschlüsseln. Um der Frage auf den Grund zu gehen, ist das Pfahlbaumuseum am Ledrosee ein gutes Beispiel. Hier sehen die Befunde auf den ersten Blick so aus:

Ein besonderer Anblick. Die Originalpfähle der Siedlung am Ledrosee aus der Bronzezeit.

Nicht nur ein Laie sieht hier auf den ersten Blick nur Hölzer, die aus dem Wasser schauen, sondern auch Archäolog*innen. Tatsächlich ist die Untersuchung eines solchen Fundplatzes aber ungemein interessant. Und das nicht nur, weil sich Holz aufgrund der Baumringe gut datieren lässt. So finden sich zwischen den Pfählen am Seeboden oftmals verschiedenste Fundstücke. Gegenstände die den Bewohner*innen ins Wasser gefallen sind und die sich nicht wieder hochhohlen konnten. Das Spektrum geht von verloren gegangenen Schmuckstücken, bis hin zu im Wasser entsorgten Hausmüll. Einige dieser aus Holz gebauten Siedlungen sind niedergebrannt. In diesen Fällen ist das gesamte Inventar oftmals unwiederbringlich ins Wasser gefallen. Was für die Bewohner*innen ein großes Pech war, ist für Archäolog*innen ein großes Glück. Denn so können sie sich eine ungefähre Vorstellung davon machen, welche Gegenstände sich in solchen Häusern befunden haben und was für Objekte zur Lebenswelt in einem Pfahlbau gehörten. Das besondere dabei ist: Für die aller meisten Materialien sind die Konservierungsbedingungen im Wasser besonders gut. Und so kann man sich überlegen, wie es denn in so einem Pfahlbau ausgesehen hat:

Eine rekonstruierte Hütte von innen

Das ist natürlich eine Interpretation, die vor allem darauf basiert, dass man die Beobachtungen von verschiedenen Fundplätzen miteinander kombiniert. Wir können mithilfe dieser Funde also eine Vorstellung davon gewinnen, welche Gegenstände sich in einem Gebäude befunden haben. Zumindest zu dem Teil, zu dem wir diese Gegenstände heute noch finden können. Tierische Produkte wie z.B. Felle zersetzen sich schnell in einem Alpensee und lassen sich deswegen nicht beobachten. Und bestimmte Bestandteile der Nahrung, wie Gräten von Fischen sind sehr klein und werden deswegen bei Unterwasseruntersuchungen oft nicht bemerkt. Auch wie ein Innenraum gestaltet war, lässt sich nur erahnen. Ob die Wände bemalt gewesen sind, ist also eine Interpretation, so wie wir hier eine sehen:

Eine Bemalung eines tragenden Pfostens in einem Pfahlbau.

Wie die Gebäude gebaut gewesen sind, ist durch die innenarchitektonische Ausgestaltung natürlich noch nicht geklärt. Tatsächlich gibt es verschiedene Ideen und Theorien, wie solche Pfahlbausiedlungen ausgesehen haben. Und je nach Siedlung sind diese auch mal mehr und mal weniger plausibel. Standen etwa alle Häuser auf einer großen Plattform, oder hatte jedes Gebäude eine eigene? Gab es Wege die dazwischen verliefen? Gab es einen Übergang zum Festland? Diese Punkte scheinen sich bei den verschiedenen Siedlungen voneinander unterschieden zu haben. Am Ledrosee ist es wahrscheinlich, dass die Gebäude auf einzelnen Plattformen standen, die aber direkt mit dem Festland verbunden waren, sodass man den Übergang zwischen Land und Wasser im Alltag kaum bemerkte:

Der Übergang zwischen Land und Plattform ist kaum wahrnehmbar bei dieser Rekonstruktion.

Und woher wissen Archäologen nun, wie die Wände und die Dächer gestaltet gewesen sind? Auch das ist in der Regel eine Interpretation. Diese lehnen sich oft an, an heute existierende Pfahlbauten. Beispielsweise gibt ein in Südostasien bis heute solche Siedlungen. Tatsächlich haben diese Menschen mit den bronzezeitlichen Alpenbewohner*innen aber wenig zu tun. Sie sind sich nie begegnet und haben sich auch keine Merkmale beieinander abgeschaut. Es handelt sich um Kulturen, die eine Gemeinsamkeit haben. Sie leben auf dem Wasser. Nicht mehr und nicht weniger. Ob also deswegen zum Beispiel die gleichen Dacharten gebaut wurden lässt sich nicht belegen. Tatsächlich werden z.B. die Dächer in der Vietnamesischen Ha Longbucht zunehmend aus Wellblech gefertigt. Ein Baumaterial, das in der Bronzezeit nicht zur Verfügung stand. Archäologen müssen sich also anderer Quellen bedienen. Gerade bei den bronzezeitlichen Pfahlbauten in Italien gibt es dabei einen Glücksfall. Es gibt Bilder. Natürlich haben die Menschen in der Bronzezeit keine Fotoapparate gehabt. Anstelle dessen haben sie aber Bilder in den Fels geritzt. Hier die Replik einer solchen Felsritzung:

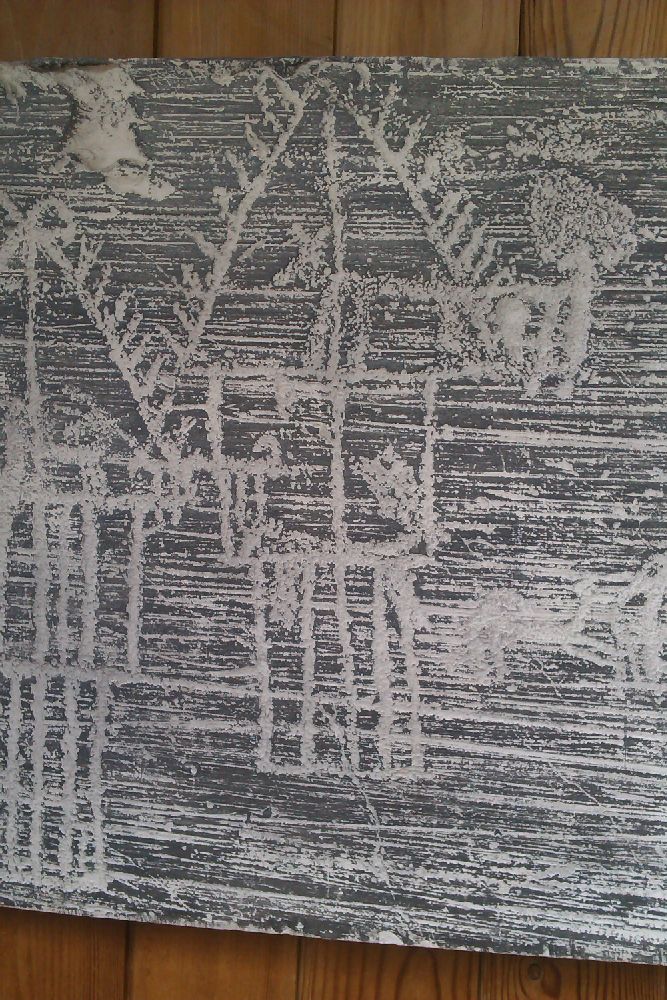

Replik der Felsritzungen die Pfahlbauten zeigen

Warum die Bilder gemacht wurden und was sie für Geschichten zeigen sollen ist unklar. Aber, wie auf dem gezeigten Beispiel werden immer wieder Häuser abgebildet. Solche Darstellungen von Häusern gibt es in Alpentälern in Norditalien. Berühmt dafür ist die Region Valcamonica. Hier gibt es gleich zahlreiche Darstellungen von Häusern und teilweise auch von Feldern, von Menschen, die Dinge tun, von denen wir heute nicht recht wissen, was das bedeuten soll. All diese Bilder kann man wiederum nur interpretieren. Aber bestimmte Merkmale, wie Giebeldächer oder das es meistens mindestens ein Stockwerk gibt lassen sich deutlich erkennen. Auch die Holzstreben sind zum Teil sehr deutlich sichtbar auf diesen Felsbildern. Die Geschichten dieser Kunstwerke sind zwar verklungen, aber es ist immerhin möglich sich zu überlegen, wie die Gebäude die zu dieser Lebenswelt gehört haben einmal aussahen. Hierfür kombinieren Archäolog*innen das was sich von diesen Bildern beobachten lässt mit weiteren Informationen. Dazu gehört, dass durchdacht wird, welche Baumaterialien zur Verfügung standen und welche davon am Wahrscheinlichsten genutzt wurden. In Modellen lässt sich so ein Gebäude errechnen, um die Statik zu überprüfen. Zudem muss das alles den archäologischen Funden entsprechen. Zum Beispiel der Position der erhaltenen Pfähle an dem Fundplatz. Unter Zuhilfename dieser Punkte kann eine Interpretation erarbeitet werden. Es bleibt zwar eine Interpretation, dennoch erschaffen Archäologen auf diese Art und Weise Nachbauten, die der Vergangenheit möglichst nahe kommen, wie in diesem Falle:

Eine der Hausrekonstruktionen

Ein archäologisches Freilichtmuseum, wie dieses am Ledrosee ist also mehr als nur ein schönes Ausflugsziel. Es ist das Ergebnis von Forschung und Diskussion. Von Handwerk, Mathematik, Materialkunde und Wissenschaft. Werden alle diese Faktoren berücksichtigt, entstehen Gebäude bei denen es relativ gesichert ist, dass es in der Bronzezeit einmal wirklich so ausgesehen hat. Oder anders gesagt: Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Rekonstruktionen die wir in einem solchen Freilichtmuseen sehen kleine und auch große Fehler haben. Es ist also kein Abbild der Wirklichkeit, sondern eines des Forschungsstandes in Kombination mit der Kreativität der heutigen Erbauer*innen.

Literatur:

Anati, Emanuel, Valcamonica Rock Art, Capo die Ponte 1994.

Anati, Emanuel, Capo die Ponte – Forschungszentrum der Steinzeichenkunst im Valcaminica, 1974.

Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, 4000 Jahre Pfahlbauten, 2016.

Pingback: Lago di Ledro – Ein Besuch in den Alpen | Miss Jones

Pingback: Museen und die Darstellung von Geschlechterstereotypen | Miss Jones

Pingback: [Die Sonntagsleserin] Februar 2023 - Phantásienreisen

Pingback: Zu Gast auf der Roseninsel im Starnberger See | Miss Jones

Pingback: Was macht eigentlich eine Unterwasserarchäologin? | Miss Jones