Ich weiß nicht wie es immer schaffe mir die kältesten Tage für meine Ausflüge auszusuchen, aber kaum sind wir da ist die Sonne verschwunden. Ich habe es geschafft meine Familie davon zu überzeugen gemeinsam an den Ledrosee zu fahren, um einmal einen Blick in das Pfahlbaumuseum zu werfen. Zunächst sind wir mit dem Auto durch die Alpen gekurvt, und genossen den ein oder anderen Ausblick. Jetzt wo wir am Ledrosee angekommen sind, müssen wir feststellen, dass sich eine große graue Wolke in den Bergen verheddert hat und ausgerechnet über unserem Ausflugsziel hängt.

Es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung beschließen wir. Schließlich sind wir Hamburger und haben von daher immer irgendwo eine Regenjacke parat. Dann ziehen wir los, um uns die Pfahlbauten anzusehen. Noch bevor wir ankommen, warnt uns ein Schild davor die archäologische Zone zu betreten. Hinter einem Zaun ragen Holzpfähle aus dem Wasser. Es ist der Originalbefund der Pfahlbausiedlung, den man hier aus der Ferne bestaunen kann. Und das auch ganz ohne das Museum zu betreten. Ich bin begeistert, denn damit überhaupt einen Blick auf die Originalbefunde zu werfen zu können hatte ich gar nicht gerechnet.

Ein besonderer Anblick. Die Originalpfähle aus der Bronzezeit.

Die Pfahlbauten an den Alpenseen

Pfahlbauten, das klingt schon irgendwie besonders. Die meisten Leute denken an Menschen die in Südostasien auf Einbooten hin und her fahren, zwischen kleinen Hütten die auf Ästen stehen. Gedanken an Menschen die auf Seen oder Flüssen leben. Wenn ich an Pfahlbauten denke, denke ich meistens an die Alpen. In den Alpenseen, und den Feuchtrandgebieten dieser Seen siedelten die Menschen schon 4500 v. Chr. in Pfahlbauten. Dieser Trend zieht sich zum Teil bis in die Eisenzeit. Durch die guten Konservierungsbedingungen von Holz Unterwasser sind viele dieser Siedlungen zu mindestens als Unterbau erhalten. Holzpfähle, einkrachte Gebäudeteile und heruntergefallene oder geworfene Gegenstände geben uns heute Aufschluss über das Leben in diesen Siedlungen. Die Naturwissenschaftliche Analyse der Holzreste zeigt uns zum Beispiel den Beginn der Siedlung an diesem See zwischen 2000 und 1800 v. Chr., und den Bau der letzten Häuser zwischen 1500 und 1350.

Der Blick auf das Museum von der anderen Uferseite

Die Pfahlbausiedlung am Ledrosee gehört wie faste alle Alpensiedlungen dieser Art zum UNESCO Weltkulturerbe. Es handelt sich derzeit um 111 Fundstätten, die diesem Kulturerbe zugerechnet werden. Wer mehr darüber erfahren möchte, der sollte einmal bei unesco-pfahlbauten.org vorbeischauen. Das Länderübergreifende Kulturerbe Pfahlbauten bietet Lernorte und Ausflugsziele in allen Alpenländern. Zum Teil handelt es sich nur um kleine Pavillons, an anderen Orten gibt es Nachbauten oder ganze Freilichtmuseen zu bestaunen. Eines haben allerdings alle Fundstätten von Pfahlbauten, die ich bisher besichtigt habe, gemein. Sie liegen inmitten einer unglaublichen landschaftlichen Schönheit.

Wer sich mehr Informationen über Pfahlbauten im Allgemeinen anlesen möchte, dem empfehle ich das AID Sonderheft “Pfahlbauten rund um die Alpen” zur Hand zu nehmen. Hier ist es gelungen eine kleine Zusammenstellung verschiedener alpiner Pfahlbaukulturen in leicht verständlicher Sprache zusammenzufassen.

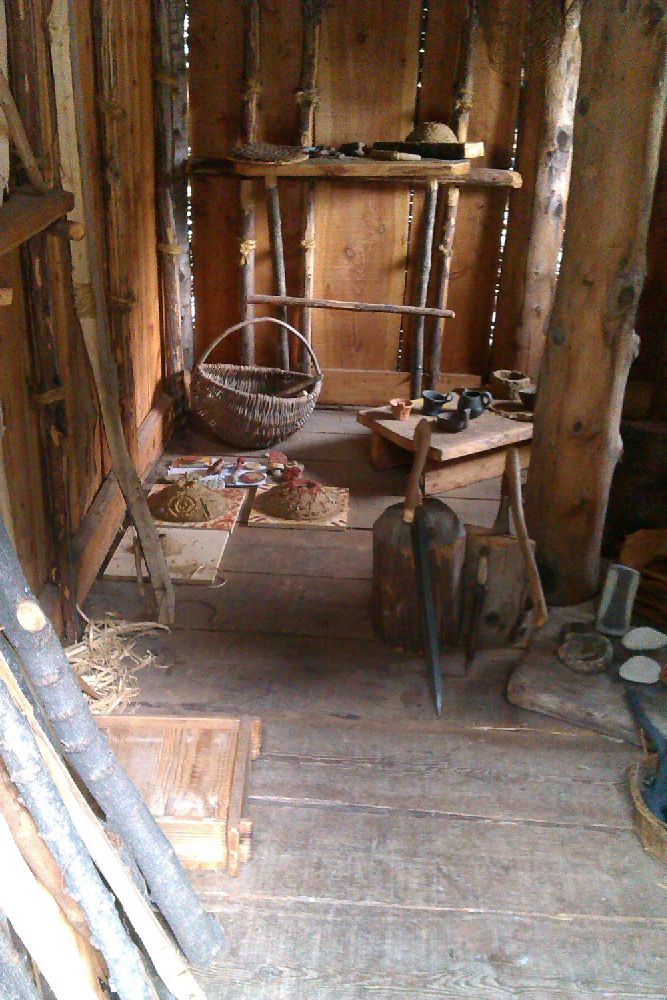

Sehr liebevoll gemacht, der Innenraum eines Pfahlbaues

Die Rekonstruktionen vom Ledrosee

Am Ledrosee befindet sich eines der Freilichtmuseen die Pfahlbauten wieder zum Leben erwecken. Dieses Museum ist nicht so riesig, dafür aber besonders liebevoll gestaltet. Es ist möglich in die Hütten hineinzugehen, und kleine Welten zu entdecken. Die Innenräume sind mit Alltagsgegenständen bestückt, und es wirkt als wären die Bewohner nur kurz außer Haus gegangen.

Eine der Hausrekonstruktionen

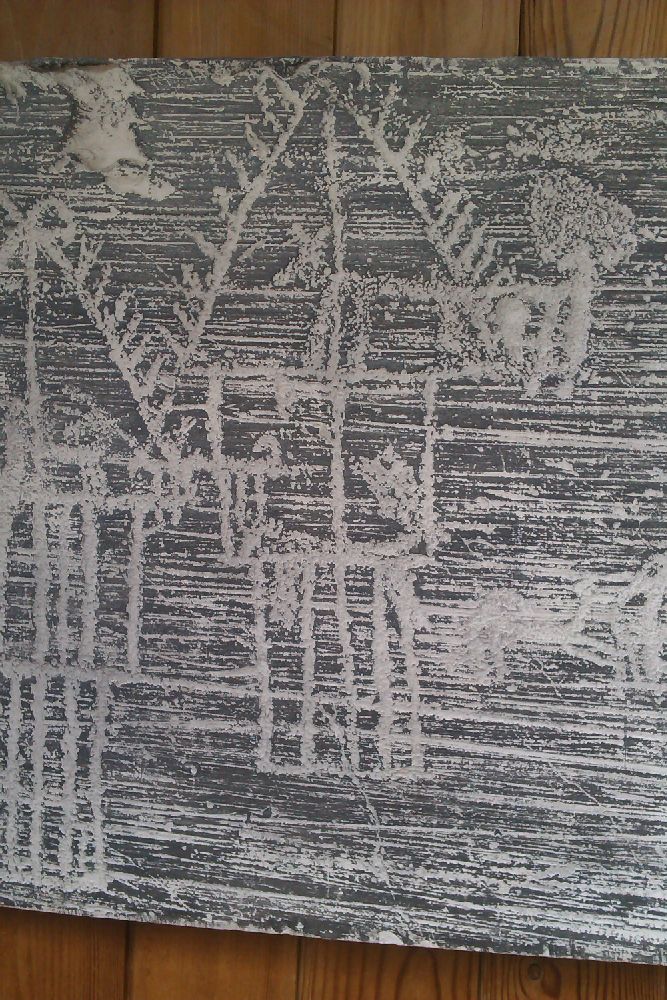

Besonders freut mich, dass argumentiert wird, wieso die Gebäude in dieser Form gebaut worden sind. Es ist wie es bleibt, archäologische Freilichtmuseen zeigen nur Theorien und Interpretationen. Bei den meisten Häusern der Vorgeschichte sind uns nur Grundrisse bekannt. Diese werden dann zum Teil unterschiedlich interpretiert, sodass viele Ideen nebeneinander stehen. Da wir aber eine Felsritzung haben die ein Haus zeigt, gibt es hier mehr Belege als in anderen Fällen. Zwar bleiben die Details Spekulation, aber eine Abbildung eines Hauses ist ein Glücksfall.

Replik der Felsritzungen die Pfahlbauten zeigen

Besonders gefällt mir an Freilichtmuseen immer, dass sie auch nach Geschichte riechen. Nach Holz, und Feuer, nach Wolle und ein wenig nach Honig. Nach Dingen, die dem Freilichtmuseum eine gewisse Authentizität geben. Und gerade am Ledrosee ist es gelungen diese Authentizität zu gestalten. Der Blick auf die Originalbefunde, und die durchdachten Rekonstruktionen sind dabei nur Bestandteil meiner Beobachtung. Es scheint etwas zu leben in diesen Häusern, die eine ungewohnte liebevolle Einfachheit ausstrahlen.

Das Museum im Museum

In dem großen Museumshaus, dass auch zu dem Komplex gehört sind Gegenstände ausgestellt die im See gefunden wurden. Doch mich trifft der Schlag. An dem Tag an dem ich es endlich schaffe mir das Museum anzusehen, findet hier ein Kinderfest statt. Es ist so viel los, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, sich etwas anzusehen. Und doch habe ich es geschafft einige Objekte der hier ansässigen Polada Kultur zu fotografieren. Besonders Korbgeflecht

Eindrucksvoll ist ein Diadem, dass ich allerdings nur als Zeichnung erblicke. Dennoch ist es ein Ausdruck des kulturellen Reichtums an dieser Stelle. Ein Stück eines Korbgeflechtes verdanken wir den guten Erhaltungsbedingungen im Wasser. Dieser Alltagsgegenstand rückt die Vergangenheit in greifbare Nähe. Alles in allem lohnt es sich, sich die Objekte hier einmal anzusehen. Gerade weil die Polada Kultur in der deutschsprachigen Fachlektüre eher unterrepräsentiert ist, aber einem das Formenspektrum dann doch ungewohnt bekannt vorkommt. An diesem Tag war es allerdings nahezu unmöglich sich in Ruhe umzusehen.

Die Polada Kultur

Polada Keramik mit Zickzackzierde

Die Polada Kultur ist benannt nach der gleichnamigen Moränenlandschaft in der sich diese Kultur erstreckt. Sie hat ihre größte Blütezeit in der Mitte des 2ten Jt. v. Chr. Auch die Siedlung am Ledrosee hatte in diesem Zeitraum seine größte Blüte. Die Ledroseesiedlung liegt im Herzen des kulturellen Raumes über den sich die Polada Kultur erstreckt. Bei dieser Kultur wird meist von einer Siedlungskontinuität ausgegangen, die sich bis in die Spätbronzezeit hinein zieht. Auffällig ist hierbei das Siedlungsmodell, bei dem die Pfahlbauten oftmals nicht direkt im Wasser, sondern zum Teil an der Wasserkante oder neben dem See auf dem Trockenen gebaut worden sind. Das Erdgeschossniveau ist hierbei bei allen Gebäuden gleich, während der Untergrund, auf dem die Pfähle verankert sind, verschieden tief ist. Neben den Pfahlbauten kannte die Polada Kultur auch noch andere Siedlungsformen, Pfahlbauten sind dabei nur die bekanntesten Gebäude. Wer an dieser Stelle mehr Informationen braucht, dem empfehle ich einen Blick in Northern Italy Before Rome (Ancient Peoples and Places) von Lawrence Barfield zu werfen.

Spuren des Alltags am Ledrosee – Die Entdeckung der Gnocchi

Pfahlbauten bieten gelegentlich den ein oder anderen neuen Einblick in vergangene Zeiten. Grund hierfür sind die besonderen Konservierungsbedingungen von Gegenständen die ins Wasser gefallen sind, und nie wieder gehoben wurden. Das Wasser konserviert uns also nicht nur das Holz auf dem die Gebäude standen, und liefert uns so gleich das beste Datenmaterial für eine Dendrochronologie. Auch andere kleine Erkenntnisse lassen sich hier Gewinnen. So kamen am Ledrosee die klassischen Keramiken der Polada Kultur zu tage. Doch einige davon hatten eine Zickzackzierde, welche für diese Kultur untypisch ist. Es ist möglich, dass es sich hier um eine regionale Eigenart oder eine Mode handelt.

Hier am Ledrosee war es möglich, nicht nur Alltagsgegenstände, sondern auch Nahrungsmittel zu analysieren. Die Analyse von Großresten wie Obstkernen, oder Pollenuntersuchungen konnten hierbei übertroffen werden. Es fanden sich innerhalb des Sees verkohlte Teigwarenreste, die der italienischen Nudelart Gnocchi sehr ähnlich sein sollen. Außerdem deutet der Fund eins Ard, das ist ein spezieller Pflug, die Funktionsweise der vorgeschichtlichen Landwirtschaft an. Bogen und Wildtierknochen zeigen, dass die Menschen in den Alpen gejagt haben. Hauptsächlich ernährten sie sich aber von ihrem Fang aus dem See. Der Fund eines Kanus belegt die Mobilität zu Wasser. Der Fundplatz am Ledrosee zeigt das Leben in der Vorgeschichte alles in allem in sehr eindrucksvollen Details.

Fazit – Ein kleiner Genuss unter grauem Himmel

Hütte von innen

Nachdem ich das Ausstellungshaus wieder verlassen habe streife ich nochmals durch das Freilichtareal. Auch hier sind Familien unterwegs, denen ich einen Museumsbesuch wärmstens empfehlen kann. Ich bewundere den Thron der in einer kleinen Hütte aufgestellt ist, und frage mich nach Funden, Belegen und Inspirationen die zu der Gestaltung dieser Hütte geführt haben. Sie wirkt aus der Ferne um einiges kleiner, als aus der Nähe. Mein Vater macht ein Foto von mir vor dem Eingang. Dann versuchen wir noch mit weiteren Fotos die liebevolle Gestaltung des Museums einzufangen, doch die graue Wolke beginnt schließlich zu regnen, und wir beschließen weiter zu fahren. Der Ausflug hat sich trotz des Kinderfestes, und trotz des Regenwetters gelohnt, denn wir sind alle nachhaltig beeindruckt von diesem gut gemachten Museum.

Pingback: Auf den Mauern von Peschiera del Garda | Miss Jones

Pingback: Zu Gast auf der Roseninsel im Starnberger See | Miss Jones

Pingback: Als es in Westeuropa noch Bären gab | Miss Jones

Pingback: Wandelnde Mumie steuert Ufo durch die Zeiten | Miss Jones

Pingback: Ausflugstipp – Das Holstentormuseum | Miss Jones