In der Jungsteinzeit bauen die Menschen erste Häuser und kleine Siedlungen. Sie nutzen dazu Holz und Lehm. Also Materialien, die sie in der Natur finden und die irgendwann verrotten. Und im Grunde könnte man meinen, heute ist nichts mehr davon übrig. Doch auch Häuser aus Lehm und Holz hinterlassen ihre Spuren. Wenn ein Holzbalken, der z.B. ein Haus stützt, in der Erde langsam vergeht, dann entsteht an dieser Stelle wieder Erde. Aber diese hat meist eine andere Farbe, als die umgebende Erde. Archäolog*innen sprechen hier von einem Pfostenloch.

So sieht ein Pfostenloch bei einer Ausgrabung aus.

Setzt man diese Pfostenlöcher in Bezug zueinander, lassen sich so Baustrukturen erkennen. Archäolog*innen überlegen dann wie der Bau um die umliegende Baustruktur ausgesehen haben kann. Dabei ist immer viel Interpretation. Ein Fall ist besonders interessant. Es handelt sich um ein Haus der Trichterbecherkultur, eine Kultur aus der Jungsteinzeit. Dieses Haus wurde in Flögeln entdeckt. Das besondere ist, dieses Haus hat zwei Pfosten im Eingangsbereich, bei denen es mehrere Möglichkeiten der Interpretation gibt.

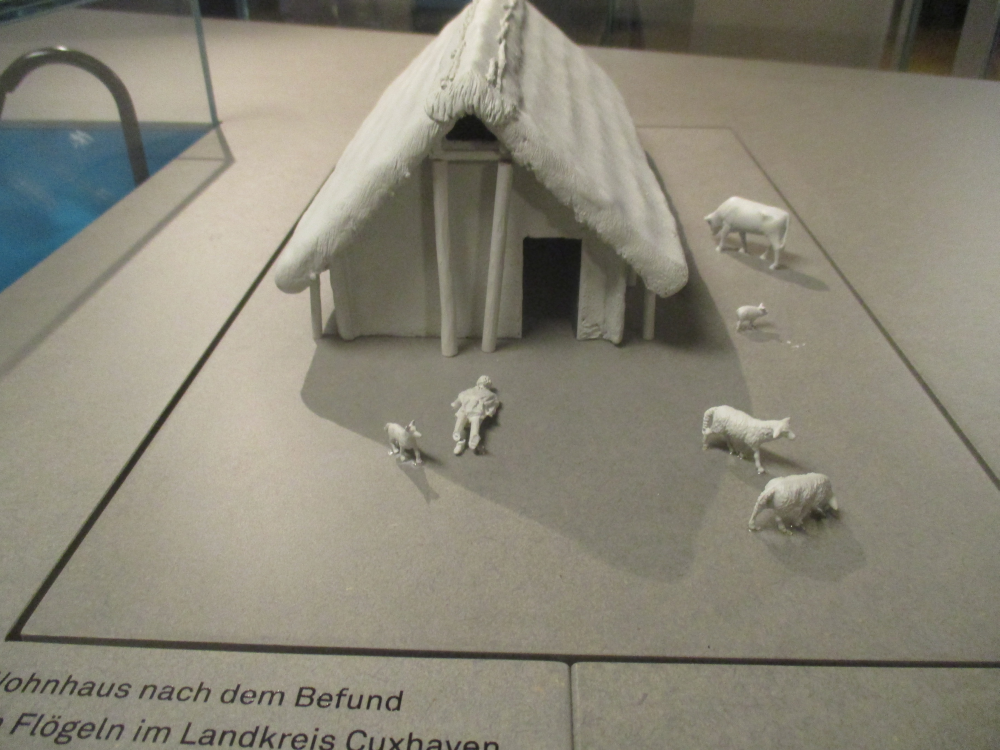

Eine mögliche Rekonstruktion des Hauses Flögeln im Schwedenspeichermuseum in Stade.

Die Besonderheit ist, dass bei der Ausgrabung festgestellt wurde, dass einer der beiden Pfosten nicht tief genug in der Erde steckte. Das Schwedenspeichermuseum in Stade rekonstruiert die Statik des Gebäudes deswegen wie oben gezeigt. Mit zwei Pfeilern, die das Dach mit einem Querbalken tragen, wobei einer der Pfeiler leicht schief steht. Das Freilichtmuseum, Steinzeitpark Dithmarschen, hat das gleiche Gebäude in einer 1:1 Rekonstruktion wieder errichtet. Hier stehen die vorderen beiden Pfosten allerdings über Kreuz.

Rekonstruktion im Steinzeitpark Dithmarschen (Foto: Steinzeitpark Dithmarschen)

Dies ist auch eine Möglichkeit, der zweite Pfosten wäre dann nicht so tief in der Erde gewesen, da er schräg in der Erde steckte. Die Rekonstruktion eines Steinzeithauses ist also immer eine Interpretation. Die Möglichkeiten und Baumaterialien werden dafür logisch miteinander kombiniert. Mit Statikberechnungen wird ausgerechnet, wie hoch oder niedrig ein Dach gewesen sein kann. Außerdem ist es eine wichtige Frage wie viel Gewicht die Holzpfosten tragen konnten und womit das Dach gedeckt gewesen sein könnte. Statik und die mögliche Varianz der Materialien geben also einen gewissen Rahmen vor, wie so ein Haus ausgesehen hat. Zudem gibt es manchmal auch Spuren im Boden, die anzeigen wie zum Beispiel Wände verliefen. Aber am Ende bleiben die Details dann doch eine Interpretation.

Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, dass es ganz schön abenteuerlich ist, so eine Dachinterpretation 1:1 nachzubauen (Das Foto ist im Steinzeitpark Dithmarschen entstanden).

Literatur:

Vom Pfostenloch zum Steinzeithaus. In: Albersdorfer Forschungen zur Archäologie und Umweltgeschichte. Rüdiger Kelm (Hrsg.), Heide 2000.

Pingback: Der Schwedenspeicher in Stade | Miss Jones

Pingback: 10 Dinge, die Archäolog*innen echt nerven! | Miss Jones

Pingback: 10 Momente in denen ich mich echt geärgert habe | Miss Jones

Pingback: Wir können mehr als Buddeln! | Miss Jones

Pingback: Archaeology 2024-04-12 – Ingram Braun

Pingback: Archaeology 2024-04-10 – Ingram Braun