“Sharing Heritage – Die Teilhabe am kulturellen Erbe als Bürger- und Menschenrecht” war der Titel der DGUF Tagung 2018. Nachdem ich 2016 teilgenommen habe, freute ich mich ganz besonders darauf alte Gesichter wieder zu sehen und neue Gesichter zu treffen. Ich machte mich also auf den Weg nach München:

München Hbf ein weiter Weg, da musste ich früh für aufstehen!

Ich fuhr mit dem Bloggerticket nach München. Das bedeutet, dass ich keinen Tagungsbeitrag bezahlen musste, dafür Berichtete ich einmal vorab und Twitterte die Inhalte für euch unter #DGUF2018. Außerdem habe ich nun für euch einen Bericht über die Geschehnisse in München verfasst.

Wurden meine Erwartungen erfüllt?

Um die Frage zu beantworten, muss ich natürlich kurz einmal zusammenfassen, was meine Erwartungen waren. Ich wollte mit den verschiedensten Archäolog*innen auf Augenhöhe zu diskutieren. Das Thema Bürger*innenbeteiligung sollte dabei im Fokus stehen, dazu sollten die verschiedensten Perspektiven eingenommen werden. Besonders habe ich mich auf einen kritischen Umgang mit Identitätskonzepten gefreut; ebenso auf einen Vortrag über Provenienzforschung, von dem ich mir scharfe Kritik und politisches Rückrad erhoffte. Themen wie Dark Heritage und Öffentlichkeitsarbeit sollten im Fokus stehen. Im Jahr 2016 schrieb ich über die Jahrestagung unter der Überschrift „Balsam für die Seele“. Denn die Art der konstruktiven Diskussion haben damals viele als sehr befreiend und guttuend empfunden. Auch diese Art der Diskussion erhoffte ich in München vorzufinden, auch wenn ich vorab Bedenken äußerte, denn ein Teil dieser Diskussion findet immer beim gemeinsamen Abendessen statt – und das ist in München für Studierende nicht leistbar. Diskussionen hat es

In Berlin wahren die Haufen leergetrunkener Kaffeebecher immer das Zeichen dafür, dass da wohl gerade eine spannende Diskussion gewesen ist.

tatsächlich gegeben. Viele davon waren sehr interessant. Auch wenn ich den Eindruck hatte, daas die Diskussionen 2016 in Berlin ungezwungener gewesen sind. Ich hätte mir in München mehr Kleingruppendiskussionen statt großer Plenumsdiskussionen gewünscht, weil es vielen Menschen in kleinerer Runde leichter fällt etwas beizutragen. In diesem Sinne wurde meine Erwartung nur zum Teil erfüllt. Inhaltlich wurden viele der Themen, auf die ich mich gefreut hatte, behandelt. Meine Hoffnung war es, Bürger*innenbeteilung allumfassend und von so vielen Seiten wie möglich zu betrachten. Dies ist der Tagung auf jeden Fall gelungen. Meine Gedanken zu den wirklich schönen Vorträgen möchte ich euch nicht vorenthalten, deswegen hier:

10 Vorträge von der DGUF-Tagung

Bevor die Tagung begann führte Diane Scherzler das Thema mit einigen wichtigen Worten ein. Sie erwähnte, dass die Bedeutung des Denkmals steigt und verwies darauf dass die Zerstörung von Kultur auch immer die Zerstörung von Menschen bedeutet. Dadurch ist die Teilhabe an Kultur aber auch Konfliktbehaftet. Katharina Möller begann dann mit dem ersten Vortrag. Sie erläuterte, dass die Teilhabe am kulturellen Erbe auf den Füßen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht. In Artikel 27 ist verankert, was allgemein als ein Recht auf Beteiligung am kulturellen Erbe gefasst

werden kann. Diese Bürger*innenbeteiligung sollte unbedingt demokratisch sein, was ein aktives Mitbestimmen bei Entscheidungsprozessen bedeutet. Möller unterschied zwischen dem Top-Down-Modell, welches Bürger*innenbeteiligung eher als Konsum betrachtet und mit Museumsbesuchen gleichsetzt und dem Bottom-Up-Modell, bei dem die Forschung von ehrenamtlichen Forscher*innen ausgeht, die aber von Fachwissenschaftler*innen begleitet wird. Mit ihrem Vortrag gab Katharina Möller eine gute Einleitung in das Thema der Tagung:

- Elisabeth Monamy (Archeomuse) Sharing Heritage. Eine Selbstverständlichkeit?

Der Vortrag von Elisabeth Monamy, der direkt im Anschluss folgte, gefiel mir besonders gut, da sie damit begann, das Thema auf eine Basis zu stellen, welche allen Anwesenden noch einmal ins Gedächtnis rief, was Archäologie überhaupt ist. Sei zeigte verschiedene Definitionen des Faches und verwendete eine von Wikipedia. Die Idee gefiel mir, da die Online-Enzyklopädie sicher dicht an der Vorstellung von Laien liegt. Dies zeigt Archäolog*innen, als was sie eigentlich verstanden werden und was, aus der Perspektive der Gesellschaft ihre Aufgabe ist.

Diese Definition lautete, dass es in der Archäologie darum geht, verschwundene Gesellschaften zu rekonstruieren. Dabei stellte sie das Problem heraus, dass fachwissenschaftliche Publikationen oft schwer zu verstehen sind, wobei die Fragen, die an Archäolog*innen allgemein gestellt werden, oft klischeehaft sind. Um innerhalb dieses Spanungsfeldes arbeiten zu können, schlug Monamy vor Archäologie stilecht, anschaulich, farbenfroh und erlebbar zu vermitteln. Ihre Beispiele waren: Kochkurse, Ausstellungen im öffentlichen Raum oder Science Slams. Gleichzeitig mahnte Monamy, dass bestimmte Teile der Vergangenheit aus den Lehrplänen verschwinden. Das Wissen über Fach Archäologie wird so in der allgemeinen Bevölkerung immer geringer.

Die Ideen der farbenfrohen Wissensvermittlung und des niederschwelligen Zugangs sind, finde ich, sehr positiv. Monamy erwähnte dabei leider nicht, dass es sich um Arbeit handelt, welche zusätzlich von Archäolog*innen geleistet werden muss oft ohne Lohnausgleich, während die Arbeit innerfachlich kaum gewürdingt wenn nicht sogar belächelt wird.

2. Sigrid Peter (Verein zur Erhaltung und Erforschung der Burg Ried am Riederberg)

“Die sitzen doch alle im Elfenbeinturm!” Oder: Spannungsfelder in der Zusammenarbeit zwischen BürgerInnen und ForscherInnen

Die ehrenamtliche Archäologin Peter folgte mit einem Vortrag aus ihrer Perspektive. Peter gibt einer Gruppe Archäolog*innen eine Stimme, welche viel zu selten gehört wird, die aber die wichtigste und entschiedenste Gruppe sein kann, wenn es darum geht, Verständnis für denkmalpflegerische Maßnahmen in der Bevölkerung zu erzeugen. Sigrid Peter machte zunächst klar, dass viele Bürger*innen kein Interesse an Geschichte haben, weil Wissenschaft für sie etwas Abstraktes ist. So entsteht ein falsches Bild von Archäologie. Für aussenstehende sieht Archäologie oft aus, wie Müll hinter Scheiben. Die Bedeutung einzelner Funde ist oftmals unverständlich. Auch ich bin schon auf dieses Phänomen gestoßen. Denn wissenschaftlich gesehen sind Textilfunde ganz besondere Funde. In meinem Lieblingsmuseum sind Textilfunde ausgestellt. Doch neben den anderen Funden wirken sie wie alte Putzlappen hinter Glas. Angesichts dessen begrüße ich die harten Worte, die Sigrid Peter hier gefunden hat. Weiterhin kritisierte sie die fehlende Augenhöhe, mit der ehrenamtlichen Archäolog*innen begegnet wird. Die Problematik hierbei ist, dass Archäolog*innen oft nicht nachvollziehen können, dass ehrenamtliche Helfer*innen wenig Grundwissen mitbringen.

An dieser Stelle drehte die Studentin der Erziehungswissenschaften den Spieß um, und begann dem überwiegend archäologischen Fachpublikum Begriffe aus ihrer Disziplin vorzuhalten. Abschließend erwähnt Peter, dass sie sich nicht nur einen niederschwelligen Zugang wünschen würde, sondern machte dafür auch Vorschläge. Sie empfiehlt beispielsweise Menschen in ihrer Feierabendzeit anzusprechen, beispielsweise in Kneipen von Dörfern in deren Umgebung eine Untersuchung stattfindet. Ein großes Problem ist oftmals, dass die Angebote an Bürger*innen in der Arbeitszeit der Menschen liegen. Außerdem sind Angebote für Archäologie-Interessierte oftmals weit weg und kostspielig.

Ich komme am Ende des Vortrages zu einer sehr zwiegespaltenen Haltung, über die ich immer noch nachdenke. Ich möchte die Empathielosigkeit, die einige Archäolog*innen gegenüber fachlicher Unkenntnis ehrenamtlicher Helfer*innen zeigen unterstreichen. Andererseits sind es gerade diese Vermittlungsaufgaben, welche schlecht oder garnicht bezahlt werden, die dann vom Kollegium quasi noch nach Feierabend umgestetzt werden müssen. Die Frage ist also letztendlich, inwieweit die Probleme, die Sigrid Peter berechtigterweise sieht, überhaupt unter diesen Bedingungen angegangen werden können. Und ob nicht zuerst die Bedingungen geändert werden müssen.

3. Carmen Löw (Kuratorium Pfahlbauten)

Denkmalschutz in Hallstatt – Eine lehrbuchartige Kommunikationskrise in Österreich

Mit einem nicht weniger wichtigem Thema beschäftigte sich Carmen Löw. Sie erläuterte Geschehnisse, die sich 2010 in Halltsatt ereigneten, als ein Ortsteil unter Ensembleschutz gestellt werden sollte. Die Anwohner*innen und Bewohner*innen der betroffenen Häuser protestierten teils massiv dagegen. Ursächlich dafür war vor allem der Umgang mit den betroffenen Personen. Über dieses Denkmalschutzvorhaben wurden die Hallstätter nur über Umwege informiert, zunächst ohne direkte Kommunikation. Dies führt zu einem massiven Gefühl der Fremdbestimmtheit. Die zuständige Behörde nahm dieses Problem wahr, und verhielt ich sich dardurch zusätzlich auf eine Art und Weise, welche auf die Hallstätter*innen arrogant wirkte.

So wurden Fotografien von den Häusern angefertigt, um diese für denkmalpflegerische Zwecke verwenden zu können ohne die Bewohner*innen zu fragen. Besondere Wut erzeugte, dass die Häuser auch von innen fotografiert wurden. Fotograph*innen drangen ungefragt in die Schlafzimmer ein, um dort zu fotografieren. Hierbei handelt es sich um ein Verhalten, welches durchaus dazu geeignet ist Menschen in Rage zu bringen. Das Beispiel zeigt wie wichtig es ist, dass Archäolog*innen lernen, wie Kommunikation ablaufen muss. Es bedarf einer tiefergehenden Ausbildung in diesem Sinne, denn ein Beispiel wie in Hallstatt darf sich nicht wiederholen.

4. Roland Linde (Schutzgemeinschaft Externsteine)

“Die Externsteine – Ein Natur- und Kulturdenkmal im Spannungsfeld von Esoterik, Neuheidentum und Wissenschaftsskeptizismus

Ein weiteres Beispiel vom Umgang mit den Bürger*innen erläuterte Roland Linde. Die Externsteine sind ein umstrittener Teil der deutschen Kulturlandschaft. So kommt es hier zu Phänomenen die sich an anderen Denkmälern eher selten beobachten lassen. Die Externsteine haben für bestimmte Gruppierungen, welche sich nicht immer klar voneinander abgrenzen lassen, verschiedene Bedeutungen. So hat dieser Ort in rechten Kreisen eine besondere Bedeutung. Am 1. Januar 2017 wurde hier eine Irminsul aufgestellt. Ein Symbol, welches in rechten Kreisen häufig verwendet wird aber auch von Neuheid*innen und paganen Gruppen. Diese bewegen sich oft in einer Grauzone. Die errichtete Irminsul war schwarz-weiß-rot bemalt, so dass die Resonanz in diesen Kreisen gespalten war. Die Farbgebung wurde von einigen Gruppen aufgrund des Bezuges zum Dritten Reich kritisiert, nicht aber das Symbol Irminsul selbst.

Bei der Irminsul handelt es sich in diesen Ideologien um den wieder aufgerichteten Weltenbaum. Sie ist gestaltet in Anlehnung an eine Darstellung auf einem mittelalterlichen Kreuzabnahmerelief bei den Externsteinen. Hier wird ein Objekt gezeigt, welches von Wissenschaftler*innen als Stuhl bezeichnet wird. Rechtsradikale sehen in der Darstellung allerdings die gefällte Irminsul. Es gibt einen Germanenmythos, der sich an diesem Ort manifestiert, und der von Wilhelm Teudt begründet wurde. Im 20. Jahrhundert handelte es sich zunächst um einen Ausflugsort, der später dorch Heinrich Himmler zu einem Prestigeprojekt wurde. Die Externsteine wurden massiv in den nationalsozialistischen Kult eingebaut; die Mythen die hierbei geschaffen wurden, blieben nach 1945 in den Köpfen der Menschen erhalten. Heute gibt es auch Hippie- und Esoterikgruppen die sich an diesem Ort zu verschiedenen Anlässen wie Sonnwendfeiern tummeln. Ein Problem stellen “Wilde Camps” und Sonnwendfeiern dar, mit großen Menschenmassen und auch Saufgelagen, was der Natur und dem Denkmal schadete. Daher wurde ein Camping- und Lagerfeuerverbot erlassen.

Die einzige historisch, an dieser Stelle nachweisbare Religion ist das Christentum. Deswegen ist es eine interessante Fragestellung warum sich ein einzelner Ort in dieser Weise subkulturell etabliert. Roland Linde berichtete davon, dass er gute Erfahrungen gemacht hat mit einzelnen Gruppen zu darüber zu diskutieren, welches Verhalten, den Ort schädigt, denn diese Gruppen wollen die Extermsteine ja ebenfalls bewahren und schützen. So finden die Feierlichkeiten zwar immer noch statt. Allerdings hat sich der Rahmen in Richtung Verantwortungsbewusstsein geändert. Ich hätte mir in dem Vortag eine tiefere Erläuterung im Umgang mit Rechtsradikalen gewünscht. Wichtig sind Tagungen wie: „Odin mit uns!“ – Fachtagung zu Wikingerkult und Rechtsextremismus.

5. Christian Bollacher und Barbara Hausmair (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart/Esslingen Referat 84.2 Operative Archäologie)

“Dark Heritage – “Lagerarchäologie” zwischen Bürgerinitiativen, Denkmalpflege und Geschichtsvergessenheit.”

Der Vortrag von Christian Bollacher und Barbara Hausmair widmete sich dem Nationalsozialismus, in Form der Erforschung von Dark Heritage. Es ging hierbei aber um die Erforschung von Lagern der NS-Zeit. Diese Ausrichtung archäologischer Forschung ist noch relativ neu. Deswegen ist es immer besonders interessant, sich mit ihr auseinander zu setzten. Vor allem weil es viele Archäolog*innen gibt die auf diesem Gebiet keine Expertise haben. Das ist ein Problem, da bis zu 40.000 Lager existiert haben, die dadurch nicht fachgerecht betreut werden können. Denn bei Überresten von Lagern handelt es sich um Denkmäler, welche teils auch in der Bodendenkmalpflege betreut werden müssen. Das sieht allerdings nicht jede*r so, gerade weil oft rechte Stimmen in der Öffentlichkeit vertreten sind. Es ist aber wichtig, dass diese Form der Archäologie weiter ausgebaut und gefördert wird, um das Wissen über die Zustände in den NS-Lager zu konservieren.

Das Duo referierte, welche Problematiken sich bei der Dokumentation von Hinterlassenschaften dieses noch jungen Zeitalters ergeben. LiDAR-Scans und Luftbilder sind hierbei ihr wichtigstes Hilfsmittel. Auch Aussagen von Zeitzeug*innen können wichtig sein. Dabei zeigt sich aber ein grundsätzliches Problem: Die Erinnerung an die NS-Zeit weckt in der Regel negative Gefühle. Familiengeschichten und gesellschaftliche Diskurse werden aufgebrochen. Man muss sich zwangsläufig mit einem rechten Rand auseinandersetzen und Orte des Terrors werden immer wieder Angriffsziel von antisemitischen und/oder rechtsgerichteten Gruppierungen.

Gleichzeitig ist das Wissen der Anwohner*innen oftmals enorm. Nicht selten kennen sie jeden Stein, oder besitzen alte Fotoalben. Es hat sich gezeigt, dass Aufrufe an die Nachbarschaft, zum Beispiel in örtlichen Vereinen, dazu führen, dass dieses Wissen der Forschung zur Verfügung gestellt wird. Es hat sich herausgestellt, dass die Menschen gefragt werden möchten und oft nicht wissen, dass ihr Wissen für die Forschung relevant sein könnte.

Dieser Vortrag zeigte, dass Archäolog*innen oft unsicher sind im Umgang mit Rechtsradikalen. Bollacher erwähnte die Angst der Archäologie, dass man rechte Pilgerstätten erschaffen könnte. Natürlich sind solche Befürchtungen begründet, aber vor dem Thema die Augen zu verschließen, wird nicht zu einem guten wissenschaftlichen Umgang führen. Ich schließe daraus, dass es mehr Diskussionen zu diesem Thema bedarf. Dass Strategien des Umgangs erdacht werden sollten.

6. Marcus Cyron (Wikimedia Deutschland)

“Sharing Heritage in der Wikipedia: Das Internetlexikon und seine Schwesterprojekte als Global Player bei der weltweiten Dokumentation von Kulturgut”

Der Vortrag von Marcus Cyron widmete sich den Onlineprojekten von Wikipedia und dazugehörigen Projekten, die auf Bürger*innenbeteiligung basieren. Ein Anfang wurde 2010 in den Niederlanden gemacht, als der Fotowettbewerb „Wiki Loves Monuments“ ins Leben gerufen wurde. Dabei ging es darum, Bilder von Kulturdenkmalen zu sammeln. Der Fotowettbewerb hatte großen Zuspruch und wurde gut angenommen, sodass eine Bilddatenbank entstand.

In Deutschland wird ebenfalls versucht, Denkmale online zu erfassen. Da der Denkmalschutz Ländersache ist, stellen die einzelnen Bundesländer unterschiedlich motiviert ihre Denkmallisten zur Verfügung. Baden-Württemberg beispielsweise lehnt es vollständig ab, Denkmallisten zu veröffentlichen. Ein Problem stellen oftmals illegale Sondengänger*innen dar, die diese Informationen nutzen. Auf der anderen Seite hat sich in Österreich gezeigt, dass die Onlinelisten zum Teil um Denkmäler ergänzt wurden, die dem Denkmalamt selbst gar nicht bekannt gewesen sind. Die Arbeit dieser Form archäologischer Bürger*innenbeteiligung hatte also auch einen positiven Effekt für die Ämter.

Letztendlich stellt sich allerdings auch die Frage, wie sinnvoll es ist, zu jedem denkmalgeschützen Haus einen Wikipedia-Artikel zu verfassen. Und ob Bodendenkmale in diesem Onlineformat gut dokumentiert werden können. Eine weitere Problematik stellen oftmals Bildrechte dar. Die Frage wer die Bildrechte eines Artefaktes in einem Museum dabei eigentlich besitzt, ist allerdings nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische Frage. Im Sinne des eingangs erläuterten Menschenrechtes müssten diese Bilder im Grunde allen gehören. Museen verhalten sich zu diesem Thema sehr unterschiedlich. Einige stellen Bilder nur für nicht-kommerzielle Zwecke zur Verfügung. Die Definition von nicht-kommerziell ist hierbei allerdings so eng, dass Blogger*innen diese Bilder nicht nutzen können.

Der positive Gewinn einer Online-Enzyklopädie lässt sich nicht bestreiten. Menschen die sich daran beteiligen wollen, werden immer gesucht, teilte Marcus Cyron zum Abschluss noch mit. Dieser Vortrag hat gezeigt, das ehrenamtliche Archäologe auch online stattfindet. Die Problematik besteht hierbei darin, die immensen Datenmengen die die Hinterlassenschaften der Geschichte darstellen, zu bearbeiten. Projekte wie diese sind also mehr als nur ambitioniert. Wikipedia für die meisten Menschen wie ein ganz alltägliches Werkzeug, die Arbeit dahinter bleibt oft unsichtbar.

7. Meicke Gerchow (Denkmalnetz Bayern)

Denkmalnetz in Bayern – Sechs Jahre Erfahrungen mit bürgerschaftlichem Engagement zum Schutz unseres baukulturellen Erbes

Ein weiteres Projekt, dass auf Bürger*innenbeteiligung basiert, stellte Meike Gerchow vor: das Denkmalnetz Bayern, dass sich überwiegend mit Baudenkmalpflege beschäftigt und sich aus über 160 Bürger*inneninitiativen zusammensetzt. Das Denkmalnetz hat 15 Forderungen gestellt, welche zur Verbesserung des Denkmalschutzes beitragen sollen. Diese bezogen sich auf verschiedene Themenbereiche, wie Bildung, Ausbildung, rechtliche Punkte, aber auch beispielsweise auf die Erwirkung eines höheren Personalschnitts in den Behörden. Einige der Forderungen des Denkmalnetzes wurden sogar umgesetzt, beispielsweise die Beteiligung der Bürger*innen im Baudenkmalschutz. Das zeigt, welche politische Kraft Bürger*inneninitiativen haben können.

Meike Gerchow ging auch auf das Verhältnis zum Landesamt für Denkmalpflege ein. Denn einerseits kritisiert das Denkmalnetz das Landesamt in gewissen Punkten, auf der anderen Seite, brauchen sie es aber auch ganz dringend. Das Verhältnis ist also ambivalent. Die Erfahrung zeigt aber, dass es möglich ist, mit Protesten und Demonstrationen Denkmalschutz durchzusetzen. Es gibt Beispiele wo ein aberkannter Schutz wieder zugestanden wurde. Um solche Ziele zu erreichen, ist es wichtig, die Strukturen des Denkmalschutzes zu kennen, um das Anliegen den richtigen Personen vorzulegen. Besonders verärgert es die Bürger*inneninitiativen, wenn denkmalwürdige Häuser abgerissen werden.

Ein besonders einprägsames Beispiel ist der Abriss des Uhrmacherhäusl im Münchener Stadtteil Giesig. Der Abriss des Hauses war illegal und Anwohner*innen verständigten die Polizei, die diesen Abriss zunächst stoppte. Am Folgetag wurde das Haus in wenigen Minuten den Erdboden gleich machten. Dieser Vorfall sorgte landesweit für einen Medienaufruhr. Derzeit besteht die Stadt darauf, dass der Eigentümer, das Haus wieder in den Urzustand zurück versetzen soll, auch wenn es nicht möglich ist. Es geht der Stadt vor allem darum, dass der Eigentümer keinen Profit aus seinem Verhalten ziehen kann.

Zum Abschluss warb die Vertreterin des Denkmalnetzes dafür, dass immer neue Mitglieder gesucht würden. Wer sich interessiert, der ist herzlich willkommen sich zu melden. Außerdem würden sie sich sich freuen, wenn sich in Zukunft auch Initiativen zum Thema Bodendenkmäler mit in ihren Reihen befinden würden. Der Vortrag zeige wie Initiativen für Denkmäler und ihren Erhalt kämpfen. Der Schutz und der Erhalt von historisch gewachsenen Strukturen und von Bau- und Bodendenkmälern ist wichtig für das Verständnis des Menschen in seiner Umwelt und von Raum und Zeit. Das stößt natürlich auf Konflikte und löst unterschiedliche Meinungen aus. So kommt es immer wieder zu Differenzen zwischen Initiativen und Ämtern. Aber Die Initiativen und Ämter brauchen sich auch gegenseitig. Mich würde es freuen, wenn es mehr Verständnis für diese Wechselwirung geben würde. Denn letztendlich wollen alle nur das Gleiche: einen guten Denkmalschutz gewährleisten.

8. Ulf Ickerodt (Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein)

Öffentlichkeit, Teilhabe und Geschichtskultur und deren föderale Umsetzung – Ein archäologisch-denkmalpflegerischer Kommentar aus Schleswig-Holstein zu einer akademischen Scheindebatte

Der Vortrag von Ulf Ickerodt holte den Rahmen der Tagung wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Denn neben all den tollen Initiativen, in denen sich Menschen beteiligen können, gibt es die Rahmenbedingungen des Denkmalamtes. Das heißt im Speziellen, dass die besprochenen Belange auf rechtlichen Füßen stehen. Fachlich ist Bürger*innenbeteiligung oftmals eine Herausforderung. Sie ist meist an einen speziellen Zeitgeist gebunden. Heutzutage ist das Thema Umweltschutz sehr populär. Die Idee der Denkmalpflege entstand aber zeitgleich mit dem Aufkommen nationalistischer Gedanken. Auch dies ist bis heute ein Einfluss, der den Denkmalschutz beeinflusst. Denkmalpflege bedeutet also nicht nur ein zum Teil zweifelhaftes Erbe anzutreten, sondern gleichzeitig in dem Bewusstsein zu handeln, dass die gesellschaftliche Endwicklung einem Diskurswandel unterliegt. Denkmäler werden aus immer wieder neuen Perspektiven betrachtet. Ickerodt setze dies in Zusammenhang mit dem Dunnig-Krüger-Effekt. Dieser beschreibt die eigene Selbstüberschätzung, bei gleichzeitiger Herabsetzung anderer Menschen und habe einen Effekt auf die Arbeit der Denkmalpflege, gerade auch in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Archäolog*innen.

Im folgenden stellte Ickerodt die Struktur des Landesamtes Schleswig Holstein vor. Die Basis, dass alle Entscheidungen transparent sein müssen und dass eine Informationspflicht besteht. Dies wird mit dem Rechtsstaatsprinzip bezeichnet. Es versichert, dass jede Entscheidung rechtlich überprüfbar sein muss. Es gibt Normen, nach denen gearbeitet werden muss und „manche Kollegen wissen das.“ erklärte Ickerodt. Die genauere Differenzierung und Strukturierung von Ämtern und Gremien unterscheiden sich aber regional. Ein Problem sieht Ickerodt, weil nicht alle Menschen, welche in Gremien sitzen, einen archäologischen Sachverstand haben. Die letztendliche Endscheidung, was eine Gesetzesgrundlage wird, wird auf der Kultusministerkonferenz gefällt. Bei den Kultusminister*innen handelt es sich allerdings selten um Menschen mit archäologischer Ausbildung.

Einen Unterschied machte Ulf Ickerodt zwischen Denkmalschutz und Denkmalpflege. Denkmalschutz ist der Bereich, wo in Persönlichkeitsrechte eingegriffen wird. Denkmalpflege seien die Aktivitäten, welche auf freiwilliger Basis geschehen. Dabei ist es möglich, für ehrenamtliche Forscher*innen oder auch Sondengänger*innen Genehmigungen für eigene Forschungen einzuholen. Diese Genehmigungen werden in der Regel erteilt. Stellt sich bei bestimmten Personen heraus, dass sie für die Forschung ungeeignet sind, kann es passieren, dass ihnen keine weiteren Genehmigungen mehr erteilt werden. Die Frage die sich schlussendlich stellt ist: wie gestaltet ein Landesamt die Bürger*innenbeteiligung richtig? Letztlich unterliegen diese Prozesse einem rechtlichen Rahmen welcher besagt, das alle sich an der Denkmalpflege und an der Raumplanung beteiligen dürfen. Das bedeutet, dass jede Person, die sich meldet, an den Prozessen zu beteiligen ist. Aber im Grunde ist dies eine Alibistrukur, weil Stimmen die sich nicht melden, auch nicht angehört werden. Das bedeutet, dass diejenigen welche nicht von diesen Strukturen wissen, nicht über die Sitzungen informiert sind, auch nicht partizipieren können.

Zusammengefasst finde ich es interessant die Rahmenbedingungen, in denen Ämter agieren können, näher zu kennen und begrüße es, dass Ulf Ickerodt auch die Alibibürger*innenbeteiligung benannt hat. Gerade Themen wie Denkmalschutz und Raumplanung können zu massiven Veränderungen im Wohnumfeld führen. Geschieht dies über ihre Köpfe hinweg, kann es zu einem Gefühl der Fremdbestimmung führen. Das erlebe ich selbst mit dem Hamburger Denkmal Schilleroper.

9. Sophie Hüglin (European Association of Archaeologist)

Bewertende Abgrenzung oder begleitende Abwägung: der widersprüchliche Umgang mit dem kulturellen Erbe im 21. Jahrhundert

Der Vortrag von Sophie Hüglin erweiterte diesen Blickwinkel. Sie thematisierte, dass europäisch betrachtet das Verständnis von Denkmalschutz und Denkmälern sehr unterschiedlich ist. Oft handelt es sich dabei zu einen um verschiedene Ideen von Identitätsbezügen auf Denkmäler bis hin zu anderen Diskursen, welche dazu führen, dass sich das Verständnis davon, was Denkmäler eigentlich sind, unterscheidet. Beispielsweise werden Denkmäler und Natur im angelsächsischen Raum nicht in dem Sinne getrennt gedacht, wie im deutschsprachigen Raum. Umweltschutz und Archäologie sind in Schottland in einer Behörde zusammengefasst. Landschaft und historische Landschaft werden als ein Zusammenhang begriffen. Diese Idee ist auch in diesem Sinne stimmig, da in der Wahrnehmung von Archäolog*innen im Grunde genommen alles Kultur ist. Diese Wahrnehmung von den meisten Nicht-Archäolog*innen in Deutschland nicht geteilt, da sie Natur und kulturelles Verhalten nicht in einem Zusammenhang sehen.

Aber: Gerade neuere Methoden wie LiDAR-Scans zeigen oft den Zusammenhang zwischen Mensch und Natur, da dieser die Landschaft geprägt hat. Der Zusammenhang zwischen Umweltschutz und Kulturgüterschutz bringt Hüglin auf die Idee, dass man die Grundlagen des Denkmalschutzes rechtlich anders umsetzen könnte. Sie wirft ein, dass es für den Denkmalschutz eine Art Kompensation geben könnte, wie es im Umweltschutz der Fall ist. Generell ist der Gedanke, das Denkmäler erhaltenswert sind ein kulturell bedingtes Phänomen. Andere Kulturen in anderen Regionen der Welt haben dabei andere Gedanken und definititonen. In Japan gibt es beispielsweise lebende Denkmäler. Es handelt sich um Personen, welche bestimmte Tätigkeiten ausüben, die als Denkmal angesehen werden. Die Denkmalwürdigkeit bezieht sich in diesem Sinne auf diese Aktivität an sich.

Der Beitrag von Sophie Hüglin hat gezeigt, dass wir beim Denkmalschutz über einen gesellschaftlich verankerten Diskurs reden, welcher sich, wie alle Diskurse immer wieder verändert. Die Frage danach, was also ein Denkmal und was schützenswert ist, sollte also immer neu gestellt und auch immer neu hinterfragt werden. In diesem Sinne ist Bürger*innenbeteiligung umso wichtiger, denn diese bringt einen fachexternen Blick auf eine solche Fragestellung mit. Diese würde sich vielleicht nicht von alleine innerhalb der archäologischen Strukturen stellen.

10. Jens Crueger (Digital-Historiker und Landtagsabgeordneter (SPD) in Bremen)

Öffentliche Beteiligung beginnt mit öffentlicher Sensibilisierung. Der Natur-, Arten- und Tierschutz als Beispiel für den Kulturgüterschutz.

Die Idee Naturschutz mit Archäologie zu verbinden fand sich auch im Vortrag von Jens Crueger wieder. Er argumentierte, dass sich eine breitere Argumentationsbasis ergibt wenn man beides miteinander verbindet. Dabei ist die Frage, an welcher Stelle man über Natur und an welcher man über Kultur redet, ohnehin eine philosophische. Die Analyse der Funktionalität von Argumentationsstrukturen hat dabei gezeigt, dass es im öffentlichen Bewusstsein bestimmte Punkte gibt, welche eine besonders starke Argumentationskraft haben. Dazu gehören Schönheit, Vielfalt oder Generationengerechtigkeit. Von solchen aus dem Natur- und Tierschutz kommenden Beobachtungen und Erhebungen kann der Kulturgüterschutz lernen.

Die Beobachtungen zeigen, dass Menschen lieber tätig sein wollen, indem sie z.B. Bäume pflanzen, als sich argumentativ in einen politischen Prozess einzubringen oder eine Petition zu unterschreiben. Aus dieser Erkenntnis heraus könnte die Bürger*innenbeteiligung als aktives Moment in der Forschung gedacht werden, welches sich positiv auf die Archäologie auswirkt. Der Naturschutz zeigt auch, dass es möglich ist, ethische Konflikte öffentlich auszutragen und damit Diskussionen anzuregen. Außerdem können Archäolog*innen von Naturschützer*innen lernen. Hierzu beschreibt Jens Crueger einige Analogien. Beispielsweise gibt es Rückzüchtungen von ausgestorbenen Tierarten. Dies ist damit vergleichbar, dass Teile des zerstörten Palmyra mit dem 3D-Drucker neu ausgedruckt wurden.

Der Einblick, den Jens Crueger uns auf der Tagung zum Thema Umweltschutz gegeben hat, war erfrischend und interessant. Die Argumente und Ideen, wie die Archäologie vom Umweltschutz lernen kann, sind dabei sehr einprägsam und hilfreich gewesen. Aber es ging so viel um Umfragen und sich zu viel auf Umfragen zu verlassen, kann zu einem Profilverlust führen, dazu ein Fähnchen im Wind zu werden. Die Archäologie ist aber eine Wissenschaft, die streitbar ist und auch bleiben muss.

Diskussion

Die abschließende Diskussion verlief in drei Kleingruppen vor dem Haus bei strahlendem Sonnenschein. Auf diesen Teil der Tagung hatte ich mich besonders gefreut, da die Diskussion auf Augenhöhe mit so vielen versammelten Wissenschaftler*innen sehr selten stattfindet. Schade war nur, dass es nur diese eine Diskussionsrunde gab und das sie sehr kurz war.

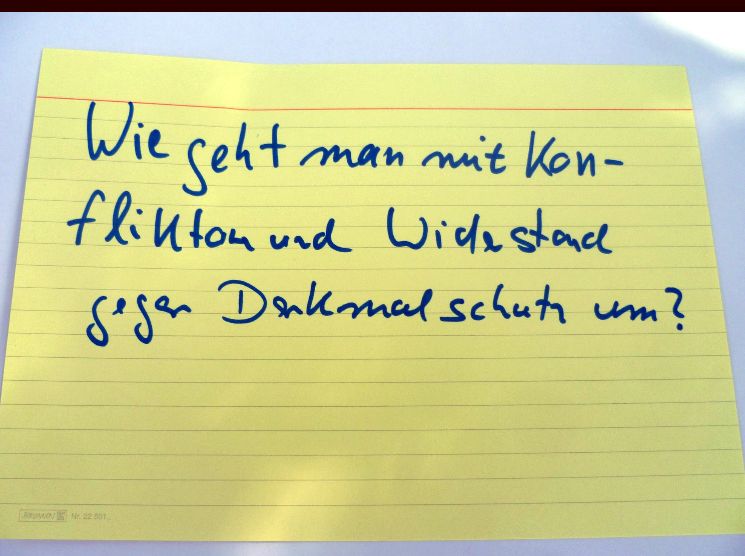

Eine der Diskussionsfragen

Das Worldcafé verlief in drei Runden mit drei Themenblöcken. Es war interessant zu beobachten, dass in der entspannten Atmosphäre verschiedene Diskussionsstile entstanden sind. Besonders aufgefallen ist mir die Rededominanz von Männern in einer überwiegend von Frauen besetzten Gruppe. Ansonsten war die Stimmung bei den Diskussionen entspannt, alle Teilnehmer*innen jeden “Ranges” redeten auf Augenhöhe miteinander und genossen dabei gemeinsam das schöne Wetter. Interessant war, dass in den verschiedenen Diskussionen am Ende die immer gleiche Thematik im Fokus stand: die Kommunikationsfähigkeit zwischen Archäologie und Öffentlichkeit:

Wie kommuniziert man richtig mit Sondengänger*innen? Wie geht man mit Konflikt und Widerstand im Denkmalschutz um? Welchen Mehrwert hat die Archäologie für die*den unbedarften Bürger*in? Welche Wünsche haben Archäolog*innen an Bürger*innen?

Die ganze Tagung schien sich in der Abschlussdiskussion darauf zu verdichten, dass dringend darüber geredet werden muss, wie gute Kommunikation gestaltet werden kann. Einen besonders wichtigen Punkt brachte dabei Pascal Geier ein, der, das Thema Faszination an in den Mittelpunkt seiner Argumentation rückte. Ich fand seine Aussagen so interessant, dass ich ihn dafür gewinnen konnte, einen Gastbeitrag zu verfassen. Den Vortrag über das UNESCO-Weltkulturerbe Starnberger See findet ihr in einem gesonderten Artikel, denn dieses Kulturerbe haben wir gemeinsam besucht.

Was habe ich auf der Tagung vermisst?

Kommunikation ist etwas, dass ich auf dieser Tagung vermisst habe. Denn tatsächlich wurde viel darüber geredet und es waren auch ehrenamtliche Archäolog*innen eingeladen sowie das Bayrische Denkmalnetz. Aber letztendlich sind Personen, die auch eine Wut auf den Denkmalschutz haben, nicht bei der Tagung dabei gewesen. Der Vortrag von Carmen Löw ist in dieser Hinsicht besonders erwähnenswert. Sie hat sich sehr bemüht, die Position der Betroffenen nachzuvollziehen und ihre Aufgabe dabei sehr gut gemacht. Dennoch, es wurde wieder nur über die Menschen aus Hallstatt geredet und nicht mit ihnen. Ein Vortrag von Menschen, die wirklich schlechte Erfahrungen mit ihrem Einsatz für ein Kulturerbe gemacht haben, hätte die Tagung mit Sicherheit bereichern können. Auch wenn dies schicherlich schwer umzusetzen ist.

Der wichtigste Ort einer Tagung ist meistens der Kaffeestand.

Darüber hinaus gibt es Denkmale, die selbst ein Politikum sind. Deswegen ist auch die Bürger*innenbeteiligung am kulturellen Erbe politisch. Dieses Phänomen wurde zwar immer wieder angerissen, aber wirklich diskutiert oder analysiert wurde es nicht. Betrachtet man dies aber mit der offenkündigen Notwendigkeit zu einer besseren Kommunikation, ist es unumgehbar sich mit dieser Problematik zu beschäftigen. Es ist also zu begrüßen,d as die DGUF in der Folge die nächsten Jahrestagungen zu verwanten Themen ausgreichtet hat

Was war problematisch an der Tagung?

Diskussionen wurden oftmals erst beim Abendprogramm in ungezwungener Atmosphäre geführt. Im Vorhinein hatte ich diesbezüglich Bedenken geäußert. Ich befürchtete, dass es ernährungstechnisch schwierig für mich werden würde, weil vmtl. niemand an nicht Alkohol trinkende Vegetarier*innen mit chronischen Geldproblemen gedacht hat. Diese befürchtung wurde im vorhinein von einer Kollegin als “Dummes Rumrotzen” bezeichnet, hat sich dann aber als berechtigt endpuppt. Die ausgesuchten Restaurants sprengten meinen Geldbeutel. Die vegetarischen Gerichte waren genau so teuer sind wie die Fleischgerichte, aber die Portionen halb so groß, so dass man sich mehrfach etwas bestellen muss, um satt zu werden. In Folge dessen war es mir nicht möglich, gemeinsam mit den anderen Archäolog*innen zu essen. Ich ging hin und blickte mit knurrendem Magen auf die Teller der Menschen um mich herum.

In dieser Vorraussicht sind viele norddeutsche Studierende direkt zuhause geblieben. München ist zuweit weg und zu Teuer gewesen. Aus einem mir nicht bekannten Grund blieben auch die meisten Süddeutschen studierenden zu Hause. Schade, die hätte ich gerne kennen gelernt. Schön wäre es ganz generell gewesen, mehr Diversität im Publikum vertreten zu haben. Ich würde eine Disskusion befürworten, bei der man sich fragt, wie man die Denkmalfancommunity Bunter machen kann.

Eine Enttäuschung war für mich außerdem der Abendvortrag von Harald Schulze von der Archäologischen Staatssammlung München. Bei meinem Ranking, warum ich zur Tagung nach München fahre, war dieser Vortrag tatsächlich auf Platz 3. Im Nachhinein betrachtet war ich echt endtäuscht. Nicht nur, dass der Vortrag sehr oberflächlich war, auch das geringe politische Standing und die schwache Reflexion politischer Zusammenhänge störte mich in diesem Zusammenhang. Schulze endete seinen Vortrag mit der Feststellung, dass er sich lieber an Gesetze halte, als an Moral zu denken. Solch eine extrem problematische Einstellung kann ich bei einem so wichtigen Themenfeld wie der Provenienzforschung nicht nachvollziehen.

Es ist Bestandteil einer aufgeklärten Gesellschaft, ihre koloniale und menschenverachtenden Vergangenheit aufzuarbeiten. Dies geschieht vor allem durch Reflexion und nicht durch das Zurückziehen auf eine Gesetzeslage. Gerade Provenienzforschung ist immer moralisch, sie bewegt sich in komplizierten politischen Strukturen. Natürlich ist das schwierig. Natürlich muss man dabei Stellung beziehen und natürlich reiben sich andere Menschen an den Entscheidungen, die streitbar sind und nicht zwangsläufig populär. Die Arbeit, die hier geleistet werden muss, ist politisch filigran und facettenreich und erfordert eine große Menge an Fingerspitzengefühl und Awareness gegenüber den Vorstellungen und Interessen anderer Kulturen. Das ist Bestandteil jeder Aufgabe, die in einem politischen Kontext steht. Hier hätte nicht nur ich mir ein deutlich stärkeres Bewusstsein für die damit in Verbindung stehenden Interessen und Probleme gewünscht – gerade weil es sich um den offiziellen Abendvortrag handelte.

Und was bleibt am Ende von der Tagung, außer ein verlassener Tagungsraum?

Abschließend muss ich sagen, dass sich die Vorträge immer wieder auf Identitätskonzepte bezogen haben, diese aber weder definiert noch kritisch hinterfragt wurden. Identitäten wurden durchweg als vehikel betrachtet, mithilfe dessen man Menschen dazu bewegen kann, sich für ein Denkmal einzusetzen. Dinge wie Ortsbezug und Herkunft wurden in den Vordergrund gestellt. Das dies zu einer unguten Form des Patriotismus uä. führen kann, wurde dabei nicht gesehen – bei gleichzeitig immer wieder geäusserter unsicherheit gegenüber rechtsextremen. Ich sehe hier einen thematischen Ansatzpunkt für nachvollgende Tagungen.

Was sollten Archäolog*innen von dieser Tagung mitnehmen?

Es stellt sich die Frage, was hat diese Tagung für ein Ergebnis zu verzeichnen, was sind die Dinge, die besprochen wurden, die besonders aufgefallen sind und die die Fachwelt zum Anlass nehmen sollte sich weiter zu entwickeln?

Zum einen ist klar geworden, dass es Archäolog*innen und auch archäologische Institutionen gibt, die sich der Bedeutung und der Kraft von Civil Science nicht bewusst sind. Das frustriert die Menschen die sich gerne engagieren möchten. Dabei ist eine gute und fruchtbare Zusammenarbeit möglich. Dies ist vor allem wichtig bei der Beantwortung einer Frage, die in der Fachwelt eher selten diskutiert wird, die aber aus Sicht von Steuerzahler*innen, welche immerhin die Denkmalämter bezahlen, durchaus relevant ist. Die Frage ist: was ist Archäologie? Und wozu brauchen wir das eigentlich?

Ein gut organisiertes und ausgebautes Engagement der Bürger*innen könnte auf dieser Ebene vielfach zu einer Stärkung des Faches führen. Problematiken könnten vor einer breiteren Öffentlichkeit thematisiert werden. Hierzu bedarf es und das ist die vermutlich wichtigste Erkenntnis, die sich aus dieser Tagung heraus ableiten lässt: mehr Kommunikationskompetenz. In dieser Hinsicht würde es mich sehr freuen, wenn in Zukunft mehr über Kommunikation geredet wird und dass Möglichkeiten geschaffen werden, wie Archäolog*innen die Kommunikation mit Bürger*innen verbessern können. Ich spreche dabei von Arbeitsplätzen für Archäologiekommunikator*innen in Landesämtern, Unis und Museen. Denn diese Kompetenz macht das Fach zukunftsfähig.

Hallo Miss Jones,

danke für den ausführlichen Beitrag zu einer Tagung, die ich gerne besucht hätte (war aber auf Forschungsreise)! Eine Verständnisfrage habe ich: Du schreibst: “letztendlich sind wirklich betroffene Personen, die oft auch eine Wut auf den Denkmalschutz haben, nicht zu Wort gekommen”. Das verstehe ich so, dass diese Gruppen gerne was gesagt hätten, aber nicht durften. Wie hat die DEGUF diese denn ferngehalten, denn das wäre ja wirklich der Hammer, wenn es so gelaufen wäre. Oder haben Andere so viel geredet und man hörte den Betroffenen gar nicht zu?

Deine Wünsche, was es auf der Tagung auch noch alles hätte geben sollen – mehr Themen, mehr Betroffene, mehr Zeit für Debatten – erscheinen mir zwar nachfühlbar, aber irgendwie auch naiv. Wenn ich das Programm anschaue, sind die beiden Tage doch voll mit Themen. Hätte man um 8 Uhr anfangen müssen? (echte Frage) Wenn Du eine Tagung organisierst, lädst Du Leute als Redner ein, und Andere melden sich von sich aus. Wenn die Vorschläge dieser zweiten Gruppe nicht schlecht sind, musst Du die meist annehmen (alles andere wäre unverschämt). Jetzt hat sich halt mutmaßlich aus den Themen, die Dir fehlen, niemand gemeldet. Was soll man denn dann konkret tun?

Liebe Grüße

Katja

Hallo liebe Katja!

Ersteinmal dankeschön für deine ausführliche Kritik, ich habe mich sehr gefreut sie zu lesen.

Und ja, natürlich ist mir klar, dass das zum Teil utopische Vorstellungen sind, deswegen wünsche ich mir zu einzelnen Themen ja noch weiterführende Tagungen. Weil alles kann man natürlich nicht bearbeiten. Und tatsächlich war diese Tagung sehr Umfassend, und enthielt sehr viele Blickwinkel.

Mit den Menschen die eine Wut haben, meine ich tatsächlich Menschen, die in Bürgerinitiativen sitzen, denen kein Gehör geschenkt wird, und die deswegen das Vertrauen in Institutionen schon lange verloren haben. Diese werden vermutlich nicht von einem “Call for Papers” von der DGUF erreicht, und selbst wenn, hätten sie vmtl. kein Vertrauen, und nicht das Wissen über die Möglichkeiten die eine Diskussion an dieser Stelle eröffnen könnte.

Trotzdem hätte ich es spannend gefunden, solche Menschen anzuhören. Vielleicht hätte man sie finden können, wenn man entsprechende Initiativen (die meisten haben ja eine Homepage) direkt anschreibt, und etwas Überzeugungsarbeit leistet. Es ist also tatsächlich schwierig einen Einblick in diese Perspektive zu bekommen. Aber es ist denke ich sehr wichtig, weil man an Fällen die so richtig schief gelaufen sind vmtl. am besten lernt, wie es in der Zukunft besser laufen kann.

Das sich das so liest als hätte die DGUF die Menschen direkt abgehalten war nicht beabsichtigt, und auch nicht gemeint. Gemeint war, dass kein*e Vertreter*in einer solchen Gruppe anwesend gewesen ist. Ich werde den Artikel daraufhin noch einmal überprüfen, und bedanke mich für diesen Hinweis.

HI, “Miss Jones” und Katja,

super, dass es hier eine echte Diskussion gibt. Also will ich auch gerne kommentieren.

Zuerst mal eine Verständnisfrage, Du schreibst: (ich) ” Twitterte die Inhalte für euch unter #DGUF2018″ – das verstehe ich so, dass Du während der Konferenz den Twitterkanal der DGUF übernahmst. Right?

Ich finde, Miss Jones, Du hast ein paar echt harte Art und Weisen, Deine Kritik auszudrücken, drin. Wäre ich der Redner zum Abend, wäre ich schon geschockt. Ich habe den Vortrag nicht gehört, da bin ich ganz ehrlich, und vielleicht war er wirklich nicht gut. Aber die Worte, mit denen Du das ausdrückst, “Im Nachhinein betrachtet würde ich ihn nicht einmal mehr auf den letzten Platz setzen”, finde ich hart.

Danke für das ausführliche Beschreiben vieler Vorträge, das ist total interessant! Ich ärgere mich, dass ich zu träge war, um zu kommen.

Ich verstehe, was Du meinst, wenn Du Katja antwortest, dass Dir klar ist, dass man vieles Inhaltliche gar nicht hätte auf der Tagung unterbringen können. Das ist eine superwichtige Ergänzung. Mir ging es beim Lesen Deiner Rezension nämlich genau wie ihr, dass ich das als Kritik an der Tagung verstanden habe. Vielleicht als Tipp: Wenn Du selbst schon findest, etwas sei vermutlich gar nicht leistbar gewesen, dann sage das doch deutlicher. Auch Dein München-Hating: Hast Du denn mal gefragt, warum der Ort rausgesucht wurde? Vielleicht (?) gab es dafür gute Gründe. Oder meinst Du echt, dass man nie eine Tagung in München abhalten sollte? Du klingst für mich im Text fast so, als hätte bestimmte Zielgruppen rausgehalten werden sollen. Ich kenne keine Veranstaltung, wo man nicht noch hätte tollere Redner, besseren Service, einen netteren Ort uvm. hätte raussuchen können. Vielleicht gab’s ja Gründe, dass das nicht ging. Vielleicht hätten solche Redner Honorare oder die Erstattung ihrer Reisekosten gefordert, und das hätte wiederum bedeutet, dass man das auf die Tagungsgebühren umlegen hätte müssen. Oder die Tagungsorganisatoren haben sowas halt nicht mehr geschafft (die DGUF arbeitet ehrenamtlich). Ich weiß es alles nicht. Du kritisierst Punkte im Vorfeld und im Nachhinein, aber hast die ganze Zeit wohl nicht dazu genutzt, die Organisatoren mal zu fragen, warum etwas so und nicht anders war. Mich hätte das jedenfalls echt interessiert.

Du hast schätzungsweise die Punkte, die Du an den Vorträgen kritisierst (beispielsweise, dass Identitätskonzepte weder definiert noch kritisch hinterfragt wurden) in den Diskussionen angesprochen. Was haben die Redner denn dann geantwortet? Gab es da Einsicht, haben die von Dir was gelernt? Das würde mich noch total interessieren.

Und vielen lieben Dank für Deine Arbeit mit diesem Blog!

Rebekka

Guten Tag Rebekka!

Ich möchte mich auch bei dir bedanken, denn echte Kritik zu bekommen und kein getrolle, ist tatsächlich etwas was im Internet nicht mehr so weit Verbreitet scheint.

Einmal kurz zum #DGUF2018. Ich habe nicht mit dem Account der DGUF gearbeitet, sondern als Miss Jones den #DGUF2018 mit Inhalt gefüttert. Du kannst alles auf Twitter nachsehen. Dazu brauchst du nur #DGUF2018 bei Twitter in der oberen Leiste eingeben.

Und das mit dem nichtmal auf den letzten platz bezieht sich auf eine Liste die ich angefertigt habe über Gründe nach München zu fahren. Diese kannst du unter: https://www.miss-jones.de/2018/04/02/10-gruende-warum-du-zur-dguf2018-tagung-nach-muenchen-fahren-solltest/ nachlesen. Also so aus meiner Perspektive würde ich kein zweites mal über 600 Km weit fahren, um diesen Vortrag zu hören. Aber es gab ja genug andere Gründe, und es hat sich trotzdem gelohnt.

Und wenn du dieses Jahr zu träge gewesen bist, nächstes Jahr trifft sich die DGUF in Bonn. Das ist etwas zentraler, und besser zu erreichen. Vielleicht bist du ja dann mit dabei!

… und was München angeht. Ich finde München tatsächlich einfach nicht wirklich toll. Es ist tatsächlich so, dass man wohl näher an Österreich heran wollte um es einigen Rednern leichter zu machen anzureisen. Aber da hätte man sich auch auf halben weg treffen können, wenn man mich fragt, und nicht quasi schon in ihrem Vorgarten. Wenn man so versucht hat die Tagungsgebühren kleiner zu halten, ist das eine Milchmädchenrechnung, denn so waren die Reisekosten dann halt höher, für die Tagungsteilnehmer. Das kommt aufs gleiche heraus. Mit dem Plus, dass die Lebensmittel- und Getränkepreise aus meiner Perspektive einfach doppelt, bis zu vierfach so hoch wahren wie in der Umgebung in der ich lebe. Es war zusammengefasst einfach ein teures Vergnügen!

Was das Nachfragen an ging, war ich in einer eher doofen Situation. Ich habe die ganze Zeit ein handschriftliches Protokoll geschrieben, gleichzeitig ein Digitales auf Twitter, gleichzeitig noch mit dem Fotografen kommuniziert, gleichzeitig Twitter und FB-Einträge Moderiert bzw. Onlinenachfragen beantwortet. Das hat dazu geführt, dass ich meistens so beschäftigt war, dass ich mit dem Protokoll in dem Moment fertig war, wo die Fragerunde beendet war. Die Inhalte habe ich selber in meinem Gehirn zu dem Zeitpunkt gar nicht eingespeichert, sondern direkt aufs Papier geschrieben. Ich wusste erst wieder worum es ging, als ich zu Hause dann meine Notizen durchgelesen habe. Dem entsprechend habe ich mich leider gar nicht selber an den Diskussionen beteiligen können, sondern habe diese stattdessen Dokumentiert. Dazu ist zu sagen, dass die Diskussionen oft sehr kurz ausgefallen sind, und das ich mich währenddessen schon über mich geärgert habe, dass ich in meine Multitaskingfähigkeiten keine weitere Fähigkeit mehr einbauen konnte.

Besonders überrascht war ich wie oft sich das Thema Identität in meinen Notizen befand. Das ist ein Phänomen, dass sich durch die ganze Tagung zog, dass dann nur ein*er Redner*in als Frage zu stellen, wäre auch in gewisser weise unfair gewesen, weil man sie*ihn dann dafür Verantwortlich gemacht hätte, was in den anderen Vorträgen mit vorgekommen ist. Aber ich wollte das nicht unerwähnt lassen, weil es tatsächlich auffällig ist.

Ich bedanke mich für diese Kritik, und hoffe deine Fragen weitestgehend beantwortet zu haben.

MFG Miss Jones

Liebe Miss Jones,

Wir freuen uns sehr, dass Sie da gewesen sind und mit Ihren ausführlichen Blogposts sowie Ihren Tweets unsere Tagung bereichert haben. Auch freuen wir uns, durch konstruktive Kritik zu lernen, denn besser zu werden, ist uns wichtig. Und wir danken Ihnen auch für alles Lob! 🙂

Richtig ist, dass wir als ehrenamtlich tätiger Verein leider nicht alle Wünsche erfüllen können. Das haben Sie auch gar nicht verlangt, aber wir möchten einfach allen hier Mitlesenden verdeutlichen, dass wir unsere Tagungen nicht in einer bezahlten Brotberufs-Zeit vorbereiten, wie es z. B. Forschungseinrichtungen tun, sondern in einem recht kleinen Team ehrenamtlich: Das heißt ganz konkret: Wir arbeiten abends, am Wochenende oder im Urlaub. Wir bemühen uns dabei immer mit hohem Einsatz über viele Monate hinweg, Tagungen von sehr hoher Qualität anbieten zu können. Sicher kann man sich immer mehr wünschen und auch zu Recht, z. B. eine Kinderbetreuung (die Planung erfordert, Personal, Räumlichkeiten, eine Versicherung). Eine Kinderbetreuung ist ein absolut legitimer Wunsche! Aber wir können nicht alles bieten, weil unsere Kapazitäten schlicht endlich sind. Um den Gedanken Kinderbetreuung hier minim zu hinterleuchten: Es kam noch niemals jemand mit einem tragfähigen Konzept zu uns und bot an, uns dabei nennenswert zu unterstützen. Wir bekommen nur im Zwei-, Drei-Jahres-Abstand gesagt, dass wir (!) bitteschön sowas irgendwie machen müssten, natürlich ohne Hilfe der/der Fordernden, denn der/die hat leider so gar keine Zeit. ;-))

Sie schreiben zum Tagungsort München: “Es ist tatsächlich so, dass man wohl näher an Österreich heran wollte um es einigen Rednern leichter zu machen anzureisen. Aber da hätte man sich auch auf halben weg treffen können, wenn man mich fragt, und nicht quasi schon in ihrem Vorgarten.” Naja, das ist nun schon sehr freie Gedicht-Interpretation, liebe Miss Jones. 😉 Die DGUF tagt immer in unterschiedlichen Orten und Regionen Deutschlands (eine Übersicht dort: http://www.dguf.de/vergangene-tagungen-dguf.html). In München waren wir seit 1969, der Vereinsgründung, noch nie. Außerdem sind zwei Kolleginnen, die maßgeblich an den umfänglichen Vorbereitungen beteiligt waren, von dort. Das bringt uns erhebliche Erleichterungen im Vergleich zu Tagungen an Orten, die womöglich niemand aus unserem Team kennt. Das sind die schlichten Gründe, warum wir in München waren. Übrigens: Die österreichischen Kollegen, die als Teilnehmende und Vortragende dabei waren, haben sich angemeldet, nachdem der Tagungsort bekannt war (oder wären sowieso gekommen, egal, wohin).

Mit herzlichen Grüßen und hoffentlich bis zur nächsten DGUF-Tagung in Bonn 2019 – es würde mich sehr freuen!

Diane Scherzler

Für den DGUF-Vorstand

Guten Abend!

Ja Gedichtsinterpretation triff es nicht ganz, es war mehr so eine “hab sowas gehört” Interpretation, aber es stimmt, besonders recherchiert war die Aussage nicht. Das liegt daran, dass ich die Arbeit hier auf Miss Jones eben auch komplett unbezahlt und nebenbei betreibe. Damit meine ich, ich kann durchaus nachvollziehen, dass einem die Kritik treffen kann. Umso mehr freue ich mich, über die viele konstruktive Kritik, die zu diesem Beitrag eingegangen ist, dass habe ich so bislang noch nicht erlebt, und ich freue mich, wenn auch ich mich verbessern kann.

Der Punkt mit der Kinderbetreuung ist mir persönlich sehr wichtig, ich sehe das nicht explizit als ein Problem der DGUF an, sondern als ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Deswegen spreche ich diesen Punkt mittlerweile grundsätzlich und Überall an, in der Hoffnung langfristig eine Veränderung herbei zu führen, und zwar über die die Welt der Archäologen hinaus.

Ich habe mich sehr gefreut an der Tagung teil zu nehmen, und hoffe nächstes Jahr wieder dabei sein zu können. Letztes Jahr war es mir aus Terminlichen Gründen ja leider nicht möglich. Ich schätze die Arbeit der DGUF sehr, und halte das Fazit, dass ich aus den Vorträgen heraus gezogen habe für sehr wichtig. Und zwar, dass es einen Ausbau der Kommunikationskompetenz in der Archäologischen Fachwelt bedarf. Wenn ich mit meinen kleinen Artikel dazu beitrage, dass einige Kolleg*innen zumindest darüber nachdenken, dann habe ich meine Aufgabe gut gemacht. Aber ohne die Tagung wäre es ja logischer weise gar nicht erst möglich gewesen zu diesem Punkt zu kommen.

MFG

Miss Jones

Pingback: Zu Gast auf der Roseninsel im Starnberger See | Miss Jones

Pingback: Auf der suche nach dem Krümelmonster | Miss Jones

Pingback: Es war einmal ein Sondengänger... | Miss Jones

Pingback: Zukunftsvisionen: was wir uns auf Tagungen in der Archäologie wünschen würden….. | Miss Jones

Pingback: Zwei Millionen Jahre Migration | Miss Jones

Pingback: Die 5 schlechtesten Karriereratschläge die ich bekommen habe | Miss Jones