Es könnte so einfach sein. Dokumentationen über Archäologie laufen im TV – Menschen interessieren sich dafür. Blogs und Zeitschriften und auch Zeitungsartikel über Archäologie werden gerne gelesen. Ich würde super gerne in diesem Bereich arbeiten. Bislang endete jeder Versuch erfolglos – vielleicht ist es euch aufgefallen, die meisten Berichte im TV kommen aus dem Ausland. In Deutschland ist der gesamte Berufsbereich archäologische Wissenschaftskommunikation eine einzige Katastrophe:

Das Treffen mit anderen Kommunikatoren

Ich war vergangenen Sommer in Leipzig bei einer Tagung zu genau diesem Berufsfeld. Dort waren viele, die das beruflich machen. Ich dachte Autor*innen von großen Medien wie GEO und der Welt kennen vielleicht Lösungen für meine kleinen Blogprobleme – es zeigte sich: NEIN – sie haben die gleichen Probleme!

Die Hauptprobleme sind komplett hirnrissig. Ich hoffe also, dass viele Kolleg*innen diesen Artikel lesen. Wenn ich ausfällig werde, ist das auch so gemeint. Am Ende des Beitrages werdet ihr wissen, warum ich wütend bin – kurz gesagt: Ich habe keinen Bock immer die andere Wange hinzuhalten. Zunächst zu DEM Verbindungsglied zwischen Archäolog*innen und Journalist*innen:

Die Presseerklärung

Landesämter, Museen und Universitäten haben eigene Seiten, auf denen sie Presseerklärungen veröffentlichen. Journalist*innen oder auch Miss Jones suchen dort nach spannenden Themen. Also in Erklärungen, die dafür verfasst wurden, dass etwas bekannter gemacht werden soll.

Läuft alles gut, kommt dann z.B. der Presse zu der Ausgrabung und berichtet. Die meisten Erklärungen gibt es aber zu den Forschungsergebnissen selbst.

Das hat etwas damit zu tun, dass die Archäologie ihre Existenz rechtfertigen muss. Deswegen sind gute Presseerklärungen super wichtig. Das Problem heißt:

Schlecht geschriebene Presseerklärungen

Jemand, der einen Artikel schreibt, brauchte eine Geschichte – die Relevanz muss sich den Journalist*innen erschließen. Daran erkennt man eine gute Presseerklärung. Für Journalisten ist, vieles oft unverständlich, weil sie etwas anderes studiert haben. Ein Beispiel: Ein Journalist sieht hier nur einen roten Fleck in der Erde:

So eine Situation wie hier erklärt sich nicht von alleine (Bild: Kristiina Mannermaa)

Ich sehe dort eine liebevolle Bestattung eines kleinen Kindes. In der Presseerklärung muss also genau das erklärt werden. Das Problem: Die meisten Leute, die die Presseerklärungen schreiben, haben nicht Archäologie, sondern Journalismus studiert. Die wissen es selbst nicht und müssen mit dem Leben, was die Ausgrabung ihnen an Information zur Verfügung stellt. Viele Archäologen sind so verkopft, dass sie glauben, jeder Mensch sieht sofort den Befund. Misskommunikation ist also eine Ursache für schlecht geschriebene Presseerklärungen. Oder aber verkopfte Archäologen, die selbst die Erklärung schreiben und glauben, ihr Wissen sei Allgemeinbildung. Und es gibt ein weiteres Problem:

Schlechte Bilder

Außer bei Podcasts und Radio ist das wichtigste, was Journalist*innen brauchen, gutes Bildmaterial. Gerade in der Archäologie, wenn es um Funde geht, müssen die auch gezeigt werden. In Deutschland fallen Archäologiepresseerklärungen dabei vor allem durch eines auf: hundsmiserable Bilder – Besonders ärgerlich: es sind oft gute Bilder in Presseerklärungen, aber in Briefmarkengröße.

Zum Beispiel diese Funde von einer Ausgrabung in NRW, die sich mit der NS-Zeit auseinandergesetzt hat. Eine wichtige Geschichte, die ich euch in Ermangelung von Bildern in ausreichender Qualität nur als Randgeschichte zeigen konnte.

Es gibt Zeitschriften, die zu jedem Artikel eine Seite haben, die komplett von einem Bild gefüllt ist. Man braucht also ein Bild, das groß genug ist, sonst kann man mit dem Bildmaterial nichts anfangen. Zudem: heutzutage sind die meisten Medienbeiträge digital. Das größte Problem ist also:

Schlechte Bilder Teil 2

Unabhängig davon, ob Blog, Zeitung oder Zeitschrift – Das wichtigste sind die Klickzahlen. Für viele dieser Formate ist wichtig, dass sie ohne Umweg über eine Anfrage nach Bildern sofort berichten können, denn wer zuerst berichtet, malt zuerst. Aufmerksamkeit für sein Presseerzeugnis generiert man über Google und Social Media. Dafür gibt es die sog. Card – eine Kombination aus Bild und Überschrift, die automatisch entsteht, wenn man einen Link z. B.: auf Facebook postet. Vielleicht habt ihr schon gemerkt – das funktioniert nicht immer – und wenn das nicht funktioniert, übersehen viele beim Scrollen den Artikel.

So habt ihr das bestimmt schon mal gesehen. Das ist eine Card, die muss an der Homepage direkt eingestellt werden. Fehlt das Bild, gibt es keine Card.

Also muss diese Card funktionieren. Dafür braucht es ein Bild mit einer Mindestbreite von 1000 Pixeln. Wenn Bilder im Format Briefmarke vorliegen, kann also am Ende der Artikel nicht anständig publiziert werden. Ein Journalist nimmt sich dann also einfach eine andere Presseerklärung, zu einem ganz anderen Thema, wo Bilder entsprechender Größe problemlos beiliegen. Man könnte meinen: Das wissen, die in den Presseabteilungen doch, immerhin haben die das studiert und verdienen für diese Arbeit ja auch meist mehr Geld als die Archäolog*innen selbst. Diese Kleinigkeit ist wirklich so banal:

Das bekommt ja wohl auch der Schülerpraktikant in der Abteilung auf die Reihe!

Leider nein – Es gibt in Deutschland z.B. in jedem Bundesland ein Bodendenkmalamt mit einer Seite für Pressemitteilungen**. Ausschließlich Bayern legt den Presseerklärungen ausreichend große Bilder bei. Alle anderen bekommen das nicht auf die Reihe! Teilweise rechnen sie die Bilder sogar absichtlich klein.

Am Ende steht dann eben keine Berichterstattung.

Ich dachte, ich bin eine kleine Bloggerin, die großen Redaktionen haben Lösungen für dieses Problem – deswegen habe ich mich umgehört: Die Lösung lautet überwiegend: Wir berichten nicht, wenn keine anständigen Bilder dabei liegen! Wenn ihr euch wundert, dass immer die gleichen Museen und Bundesländer in den Medien sind – das sind die, die Bilder in ausreichender Größe zur Verfügung zu stellen.

Man lernt fotografieren eigentlich im Archäologiestudium!

Ein Phänomen macht die Situation noch bescheuerter: Bilder, die zur Abwechslung mal groß genug sind, sind oft nicht verwertbar. Z. B. eine Archäologin, die, mit einem gigantischen Check, in eine Kamera grinst, weil die Sparkasse Hintertupfingen 1.000 Euro gestiftet hat. Das ist für die Presse außerhalb des Käseblattes Hintertupfingen völlig uninteressant.

Woher kriegen wir besser Bilder?

Dieses Problem ist idiotisch, der Fairness halber möchte ich ergänzen: Leute aus Presseabteilungen beklagen: Sie haben Richtlinien, die sie dazu zwingen, Bilder zu verkleinern – das heißt: ganze Presseabteilungen werden gezwungen, für den Papierkorb zu arbeiten. Anderen Angestellten in Presseabteilungen ist das wiederum egal. Sie sind eh keine Archäolog*innen.

Was ich nicht verstehe – Fotografie ist ein Teil von Archäologie. Und wir haben so viele tolle Funde wie diese Radnadeln – dass Leute sich sowas gerne ansehen, sollte doch jedem klar sein.

Also wurscht, wenn ein Fach, dass ihnen am Arsch vorbeigeht, den Bach heruntergeht. Mein Eindruck ist – Presserklärungen sind teilweise so grottenschlecht – die Pressestellen wollen gar nicht das berichtet wird…

Und es gibt noch ein Problem:

Oft, gibt es ein Unverständnis darüber, wie Journalist*innen arbeiten. Wenn man einen Pressetermin für z. B. eine Ausgrabung organisieren muss, kann das echt viel sein – ich sage deswegen, dass sollte im Studium behandelt werden. Aber: Es gibt immer wieder Pressefeindlichkeit im Archäologie-Kollegium.

Ein Grund, warum mich keiner einstellt: Ich habe schon mit der Presse zusammen gearbeitet. Man müsste miteinander reden, anstelle dessen gibt es Respektlosigkeiten, was sich wiederum negativ auf die Qualität der archäologischen Wissenschaftskommunikation auswirkt.

Beruf Wissenschaftskommunikation

Das war mal mein Traum. Deswegen habe ich den Blog, Journalismuspraktika, Archäologiestudium und auch noch ein Museumsmanagementzertifikat. Ich mag Wissenschaftskommunikation. Aber: Genau darum werde ich von Archäolog*innen belächelt und nicht eingestellt. Auf der anderen Seite belächeln mich die Leute in den Presseabteilungen, wegen des Archäologie- statt Journalismusstudiums.

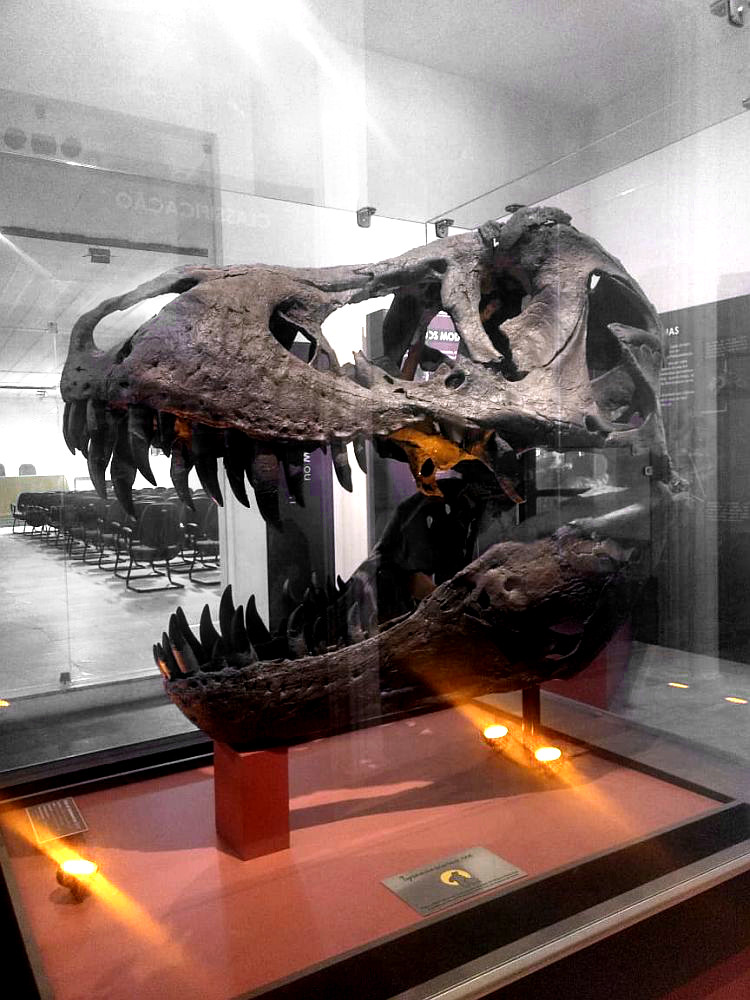

Mich macht das so sauer – ich bin mittlerweile schon ein Saurier! (Okay, zugegeben, das ist Stan aus dem Nationalmuseum Rio de Janeiro – aber so wie er guckt, fühle ich mich).

Das sind die gleichen Leute, die Bilder in Briefmarkenformat, in schlecht geschriebene Presseerklärungen packen. Es macht es mich stinksauer, immer wieder von oben herab behandelt zu werden. Vor allem, weil eine Presseabteilung, die auch noch bekannt ist, für miserable Presseerklärungen und besonders winzige Bilder, auf meine Bewerbung für ein Volontariat (also eine Ausbildung in dem Bereich) geantwortet hat, Zitat:

“Da sie offensichtlich über keinerlei Kompetenz und Vorerfahrung im Bereich Wissenschaftskommunikation verfügen, haben sich sicherlich auch nicht damit gerechnet, zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden”.

Ich sehe das mittlerweile so: Die gesamte Berufssparte scheitert an einfachst lösbaren Problemen. Bei der ganzen sich gegenseitig bedingten schlechten Arbeit stehe ich mit meinem Blog zwischen den Stühlen und sehe: Dass sich der Berufszweig selbst herabwirtschaftet. Damit meine ich, dass die Kommunikation über Archäologie so langsam verschwindet – und infolgedessen ein öffentliches Verständnis für die Sinnhaftigkeit des Faches – und schlussendlich auch das Fach selbst.

Meinen Traum in diesem Bereich zu arbeiten habe ich mittlerweile beerdigt. Ich habe gar keine Lust, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mehr Geld verdienen als Facharbeiter, dabei saumäßig schlechte Arbeit abliefern und dann auch noch beleidigend werden.

** Die Bodendenkmalämter sind ein Beispiel, Presseerklärungen von Museen und Instituten sind genauso schlecht

Pingback: Archaeology 2024-02-16 – Ingram Braun

Das Zitat aus der Antwort auf die Bewerbung ist ja schon extrem frech.

Deswegen bin ich auch gereizt…

Kenne ich was von. Auf vielen TV-Portalen (“Terra X” etc.) verbreiten Hobbyarchäologen ihre hahnebüchenden Theorien und der Fachmann schüttelt mit dem Kopf…

Ja stimmt, auch das ist Teil des Problems – ich denke auch da gibt es eine Wechselwirkung.

Pingback: DIY or Die – Punkrock oder Selbstausbeutung? | Miss Jones