Als 2017 ein Wikingergrab aus Birka, das bislang als die Bestattung eines ruhmreichen Kriegers angesehen wurde, eine DNA-Analyse erhielt, stellte sich heraus: es handelte sich um eine Frau. Daraufhin gingen kontroverse Diskusionen los. Aber war das Ergebnis tatsächlich so unerwartet? Wie lebten die Wikingerinnen? In einem Blogartikel kann man dies zwar nur sehr verkürzt thematisieren, aber dennoch lohnt sich ein Blick in diese Gesellschaft:

Wie sah sie aus, die Welt der Wikingerinnen? (Foto: © Jens Boeck; Ausschnitt aus der TV-Doku “Mächtige Männer – Ohnmächtige Frauen?” Neue Fakten aus der Vergangenheit”, von ZDF Terra X).

Wenn man an Frauen in der Wikingergesellschaft denkt, dann darf man dieses Bild nicht vereinheitlichen. Es gibt nämlich zum einen nicht die eine Wikingergesellschaft, sondern große Unterschiede in den verschiedenen Regionen in denen Wikinger leben. Zum andern haben Frauen ganz unterschiedliche Positionen von der Sklavin bis zur Hausherrin. Daraus ergibt sich mehr als eine Frauenrolle – es handelt sich um eine vielschichtige Gesellschaft. Viele Wikingerfrauen tragen vermutlich durch Viehhaltung zum Einkommen der Familie bei. Bei einer bäuerlichen Lebensweise ist das eine der wichtigsten Einkommensquellen. Die Gesellschaft ist also möglicherweise gleichberechtigter als andere frühmittelalterliche Kulturen. Die Rollenverteilung, die teils an die Geschlechter geknüpft zu sein scheint, ist so strukturiert dass Männer und Frauen gleichberechtigte Anteile daran tragen wie die gesamte Gruppe überlebt.

Die Chefin des Hauses

Dazu passt das Schlüsselrecht der Frau, das sich ab dem 8. Jahrhundert entwickelt. Die Frau hat demnach das Recht über den Hausstand zu entscheiden und auch z.B. ihren Mann nicht hineinzulassen. Im 10. Jahrhundert gibt es eine Schriftquelle die davon berichtet dass eine Wikingerfrau es nicht akzeptieren würde wenn ihr Vater ihren Ehemann aussucht und das sie in dieser Hinsicht selbstbestimmt sei. Der Schlüssel war also zu mehr als einem Gegenstand geworden:

Es handelt sich um ein Symbol, welches eine Frau als Hausherrin auszeichnet und ihre wichtige Rolle in der Familie betont. Deswegen ist dieser Gegenstand Bestandteil ihres Gürtelgehänges – für jeden ist so deutlich zu erkennen: Diese Frau ist Chefin eines Haushaltes. Da die Haustürschlüssel nach dem Tod einer Frau in der Regel noch gebraucht werden, werden in die Gräber dieser Chefinnen zum Teil Zierschlüssel gelegt, die diese Funktion symbolisch übernehmen.

Die Ehefrauen der reichen Wikinger

Inschriften auf Runensteinen legen zusätzlich nahe, dass der Status einer Person weniger an das Geschlecht, als mehr an Reichtümer gebunden ist. Auch die Position innerhalb der Administration der Wikingergesellschaft spielt eine Rolle. Bei diesen Aufgaben sucht man Wikingerfrauen aber vergebens. Die Runensteine zeigen Wikingerfrauen vor allem in Zusammenhang mit Ehemännern, die eine spezielle Position inne hatten. Aber auch als diejenigen, die für ihre verstorbenen angehörigen einen Runenstein anfertigen lassen, oder für die Gedenksteine angefertigt wurden.

Der kleine Runenstein aus Jelling nennt Tyra in ihrer Funktion als Ehefrau (Foto: National Museum of Denmark (CC BY-SA ) .

Es zeigt sich aber: eine Frau kann durch Heiraten reicher Männer, und manchmal sogar auch durch das Heiraten weiterer reicher Männer, an Einfluss und Status gewinnen. Der arabische Chronist at Tratuschi berichtet im 10. Jahrhundert über das Leben der Wikinger als er Schleswig besucht. Er schreibt: Das Recht auf Scheidung liegt bei den Frauen und das diese sich Scheiden lassen können, wann sie wollen. Durch Scheidung, aber auch durch den Tod des Mannes, ist mehrfaches Heiraten möglich, was Wikingerfrauen großen Reichtum bescheren kann.

Wikingerfrauen auf großer Reise

Es gibt vielfach Nachweise dafür, dass Männer durch ihre Reisen zu Reichtum und Status gekommen sind. Zum Beispiel, weil sie Handel trieben. Das Wikinger auf Reisen gingen und dabei ihre Frauen alleine zurücklassen, ist also möglicherweise Teil der Gesellschaftsstruktur. Doch das heißt nicht, dass Frauen grundsätzlich nicht mit auf Reisen kommen. Bei der Besiedlungs Kanadas durch die Wikinger sprechen die Sagen Beispielsweise auch von der Lebensgeschichte einer Frau, die ausserdem noch das Mittelmeer bereist hat.

Das Museumsdorf Haithabu, damals ein großer Handesknotenpunkt und eine Großstadt.

Bei der Betrachtung von Bestattungen in der Umgebung von Handelsplätzen, die bei diesen Reisen angesteuert wurden, zeigt sich ein interessantes Bild. Eine statistische Auswertung des Skelettmaterials, das in Haithabu gefunden wurde belegt Beispielsweise: Hier wurden mehr Männer als Frauen gefunden, das Verhältnis lag bei etwa 6:4. Kombiniert man das mit der gänigen Annahme, das Haithabu nicht ganzjährlich besiedelt war, sondern das es sich um einen saisonalen Handelstreffpunkt handelt, zeigt sich: Es gibt auch reisende Frauen, wenngleich weniger als Männer.

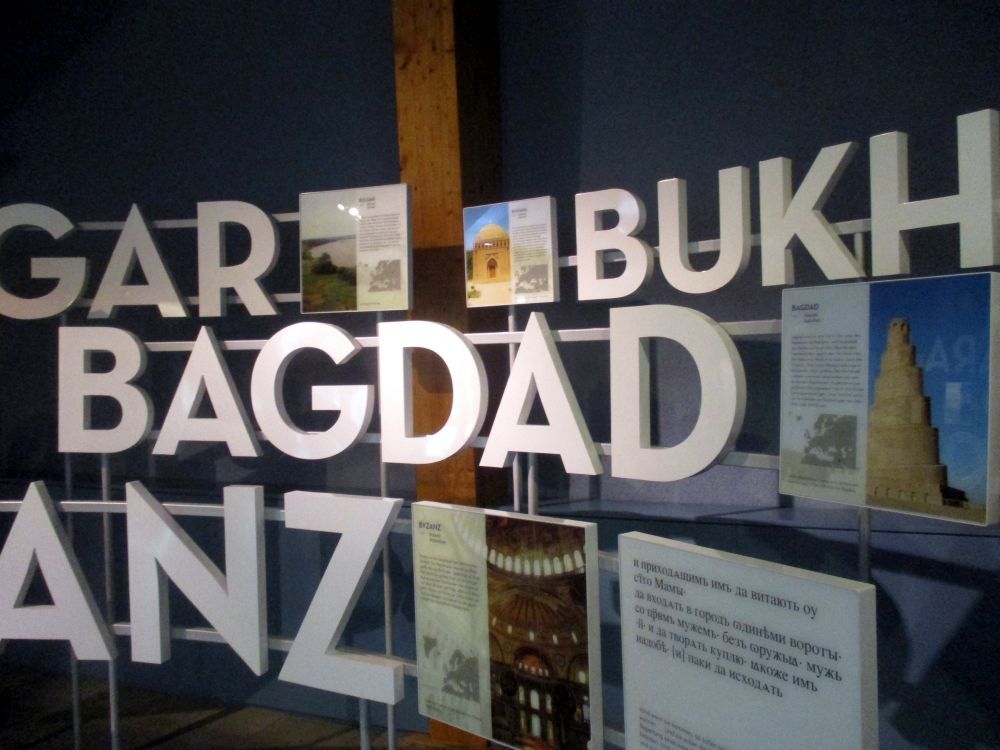

Das frühmittelalterliche Handelsnetz in das die skandinavische Kutltur eingebunden war, war riesig. Hier eine installation dazu aus Haithabu.

Schaut man in die Überlieferungen von Leo Diakonus, der über die Rus, also die Wikinger aus der Region des heutigen Russland, berichtet, gibt es noch einen anderen interessanten Hinweis. Er schreibt, das Babys in der Wahrnehmung der Wikinger noch keine Menschen sind. Das sie ausgesetzt oder geopfert werden, wenn sie stören, vor allem sollen Mädchen dadurch zu Tode kommen. So entsteht ein Männerüberhang bei den Rus.

Grabinventar einer Frau aus Haithabu.

Für diese Überlieferung spricht: Es ist tatsächlich zu beobachten das Kleinkinder welche, aus welchen Grund auch immer, verstarben, bei den Wikingern sehr selten bestattet wurden. Aber ein weitergehender Männerüberhang ist bei den allermeisten Fundplätzen nicht zu beobachten. Das gilt auch, mit Ausnahme von Haithabu, bei den Handelsplätzen. Beispielsweise Birka und Kaupang wurden auf diese Annahme hin betrachtet. Es zeigt sich also: Das Bild der Mädchenmordenen Wikinger-Barbaren gehört zu den Fake News des Mittelalters.

Ein gleichberechtigter Zugang zu Lebensmitteln

Eine andere Untersuchung, welche sich mit dem Grad der Gleichberechtigung bei den Wikingern beschäftigt hat, untersucht den Zahnschmelz von menschlichen Überresten der Wikingerzeit. An diesem können sich nämlich Spuren einer Mangelernährung zeigen. Man untersucht also den Gesundheitszustand der Menschen im Vergleich zueinander. Das ergibt Sinn, denn in einigen Kulturen ist es so, dass einem Geschlecht der Zugang zu bestimmten Lebensmitteln verwehrt wird, oder aber, das Nahrungsmittel ungleich verteilt werden, entlang der Gesellschaftsstruktur Geschlecht. Dies ist aber bei den Wikingern allem Anschein nach nicht der Fall. Die Ernährungslage war ausgeglichen. Und das ist auch eine Grundlage dafür, dass die Gesundheit vergleichbar gut war. Zu dieser gehört auch das Größenwachstum der Menschen, die so gegeneinander ein körperlich gesehen ausgeglicheneres Kräfteverhältnis haben. Und daraus folgen dann natürlich auch Auswirkungen auf eine Gesellschaft, und ihre Lebensrealität.

Die Vorräte standen also Frauen und Männern gleichermaßen zu (Bild: Haithabu).

Dabei sind auch Unterschiede innerhalb dieser Gesellschaft zu beobachten. Diese erstrecken sich aber an einer anderen Gesellschaftsstruktur, als dem Geschlecht. Es geht um verschiedene Stände, die sich vor allem im städtischen Leben ausgeprägt haben. Das zeigt sich vor allem als Entwicklung, die sich erst nach und nach in der Wikingerkultur etabliert. In Städten gibt es, zumindest dem Ernährungsstand nach zu urteilen, zunehmend sehr reiche und auch arme Gruppierungen. Untersucht wurde das anhand der wikingerzeitlichen Bestattungen aus Trondheim und Sigunta, dem heutigen Stockholm. Anders sieht diese Entwicklung auf dem Land aus. Hier bleibt ein hoher Ernährungsstand aller erhalten. Es zeigt sich also, die Wikingergesellschaft hatte viele Formen von Strukturierung. Und dazu gehörten auch extrem einflussreiche Frauen. Dazu ein kurzes Beispiel:

Die Wikingerkönigin Asa

Ein berühmtes Frauengrab ist das Grab von Oseberg aus dem 9. Jahrhundert. Es ist vermutlich das Grab der Königin Asa. Eine Bestattung in einem Repräsentationsschiff, mit fein gearbeiteten Schnitzereien.

Das Osebergschiff (Foto: Petter Ulleland (CC BY-SA)).

Dem Schiff werden die verschiedensten Gebrauchsgüter des täglichen Lebens beigegeben. Von Küchengeräten bis hin zur Schlafzimmerausstattung. Insgesamt wurden in diesem Grab alleine drei Betten entdeckt. Zudem Arbeitsgeräte, z.B. vier Webstühle und weitere Gegenstände, die zur Textilherstellung oder Verarbeitung dienen. Aber auch Spaten, Mistgabeln und Hacken. Die Funde bestehen vielfach aus Holz, sind aber sehr gut erhalten, aufgrund des feuchten Bodens, in dem dieses Grab gefunden wurde. Auch erhalten haben sich Gebrauchsspuren an den Objekten. Es scheint so zu sein, dass es sich um die tatsächlichen Habseligkeiten der verstorbenen handelt.

Das Schiff selbst ist kunstvoll gearbeitet, wie zum Beispiel diese Schnitzereien (Foto: Karamell (CC BY-SA)) .

Das ganze Grab, sowie das 21 Meter lange Luxus-Prachtschiff wird von den Wikingern in einem Hügel niederlegt, den sie über dem Grab aufgeschütten: Dem Oseberg. Auch ein solches Monument zu erschaffen ist ein Kraftaufwand. Es zeigt sich: Es gab sie, die einflussreichen Frauen bei den Wikingern.

Und gab es denn nun auch Kriegerinnen bei den Wikingern?

Es gibt wilde Geschichten über kämpferische Wikingerfrauen und Schildmaiden, doch die Meinung darüber, ob es diese Walküren wirklich gab gehen auseinander. In den erhaltenen Mythologien in Zusammenhang mit Krieg, sind Frauen eher als Ursache oder passive Opfer zu finden. Und doch es gibt sie, die Texte, die nicht nur von weiblichen Kriegern sprechen, sondern auch ihre Namen nennen. Saxo Grammaticus spricht in der Historica Danica zum Beispiel von Lathgertha, die äußerst begabt gewesen sein soll und die Kraft eines Mannes im Körper einer Frau in sich trägt. Bekannt sind z.B. auch Hetha und Visura, die beide bei der Schlacht von Bråvalla an der Seite von Harald Kriegszahn gekämpft haben sollen. Visura starb dabei, nach diesen Überlieferungen, und Hetha überlebte.

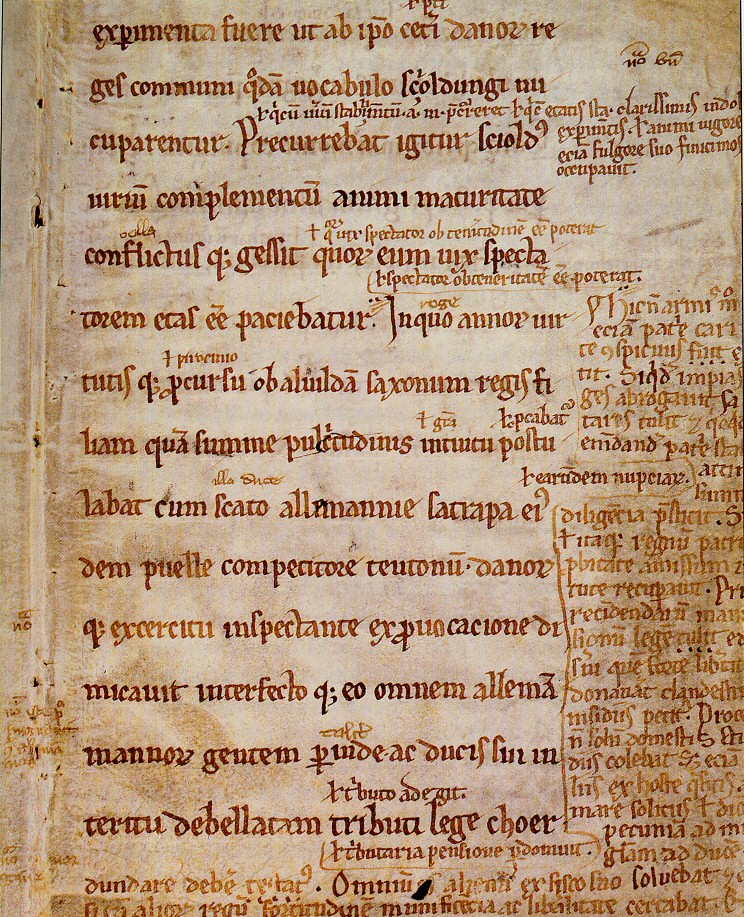

Ein Eindruck von einer Originalhandschrift des Saxo Grammaticus (Foto: Dänische Königliche Bibliothek).

Bei den bekannten Texten muss man allerdings immer ein wenig aufpassen. Sie direkt auf die Wikingergesellschaft zu übertragen ist schwierig. Manchmal handelt es sich zum Beispiel um Propaganda, die einen Zweck erfüllte und deswegen die Wirklichkeit verzerrt darstellt. Oder aber, es wurde Wissen aufgeschrieben, das wie bei der Stillen Post erst von einer zur nächsten Person weiter geben wurde. Deswegen muss man Schriftquellen immer ganz genau einordnen und auch die Umstände der Entstehung betrachten. Das gilt gerade für die Beschreibung mythischer Kriegerinnen. Denn, es handelt sich bei der Vorstellung von Walküren, welche durch die Luft reiten konnten, oft um stark erotische Vorstellungen von Frauen. Amazonenhafte Reiterinnen, die in der Regel Odins Wünsche erfüllten. Dieses Frauenbild ist also eher eine Vorstellung einer Kultur, in der Gewalt und Krieg als sehr ehrenhaft und erstrebsam gilt. Die Walküren werden dadurch überspitzt gesagt zu einem Sexsymbol.

Mit dem Aufkommen der ersten nationalistischen Ideen wurden dann auch wieder diese fast erotischen Vorstellungen kämpfender Frauen modern (Gemälde: Peter Nicolai Arbo 1865).

Geschichten wie diese werden vielfach dazu verwendet den Sittenverfall in einem heidnischen Gebiet, anzuprangern. Kriegerinnen sind in diesen Erzählungen ewige Verliererinnen. Die Botschaft dieser Geschichten ist, dass das Christentum und das dazugehörige Rollenverständnis die bessere Art zu leben sei. Es stellt sich also die Frage, ob die Geschichte, von den ewig verlierenden Frauen stimmt, oder ob es sich um Fake News des frühen Christentums in Nordeuropa handelt.

Gefälschte Moorleichen

So kommt es ganz unverhofft zu einem weiteren Umstand, der die Betrachtung von Kriegerinnenbestattungen der Wikingerkultur super schwierig macht: Es sind 14 Wikingerkriegerinnen-Bestattungen bekannt, bei denen es sich um Moorleichen handelt. Untersucht und dokumentiert wurden diese von Alfred Diek, einem Hobbyforscher, bei dem posthum bekannt wurde, dass er ca. 1.000 von seinen 1.800 publizierten Moorleichenfundplätzen gefälscht hat. Die Frage, die sich bei diesen Funden also stellt, ist, ob es diese Funde jemals gegeben hat. Vielleicht hat sich an dieser Stelle nur die Phantasie eines Hobbyforschers verselbstständigt und er lieferte Fälschungen, die sich an diesen alten Geschichten orientiert haben. Diek war ein Versehrter des Zweiten Weltkrieges, und wurde von diesen Erzählungen möglicherweise in seiner Jugend begeistert. Doch seine Fälschungen machen genaue Aussagen heute schwieriger, weil es immernoch Fachwissenschaftler*innen gibt, die genau diese Funde, als Beleg für Wikingerkriegerinnen, verwenden.

Einzeln Frauen übernahmen auch Aufgaben, die eigendlich Männeraufgaben gewesen sind (Foto: © Jens Boeck; Ausschnitt aus der TV-Doku “Mächtige Männer – Ohnmächtige Frauen?” Neue Fakten aus der Vergangenheit”, von ZDF Terra X).

Aber: Es gibt auch einige andere Funde von Frauengräbern der Wikingerzeit, die mit Waffen ausgestattet waren, doch diese fallen sehr viel weniger pompös aus, als die möglicherweise gefälschten Moorleichen. Was bleibt, sind überlieferte Erzählungen über einzelne Wikingerfrauen, die die Rolle eines Mannes, auch einer Kriegerin einnahmen, wenn es zum Beispiel in der eigenen Familie keine Männer mehr gab. Das lässt sich beobachten an Gräbern, die zum Beispiel in Kaupang gefunden wurden. Denn hier werden Frauen sowohl mit dem typischen Symbol der Hausverwalterin, dem Schlüssel, bestattet, gleichzeitig aber auch mit Waffen. Deswegen geht man davon aus, dass es sich um Frauen handelt, welche teilweise Aufgaben übernommen haben, die eigentlich Bestandteil der männlichen Geschlechterrolle gewesen sind. In Bjorke wurde sogar eine Frau gefunden, deren Kopf in der Mitte eines Schildes platziert wurde.

Es gab sie, die Wikingerkriegerinnen (Foto: © Jens Boeck; Ausschnitt aus der TV-Doku Ausschnitt aus der TV-Doku “Mächtige Männer – Ohnmächtige Frauen?” Neue Fakten aus der Vergangenheit”, von ZDF Terra X).

Es lässt sich also festhalten, die Frauen der Wikinger waren vermutlich sehr selbstbewusst und in einigen Bereichen gleichberechtigter, als die Frauen in benachbarten Kulturen dieser Zeit. Es gab auch Frauen, die Männeraufgaben übernahmen und es ist sehr wahrscheinlich, dass es gelegentlich Frauen gab, die sich auch an kriegerischen Aktivitäten als Kämpferinnen beteiligten. Das Grab, das in Birka per DNA als weiblich bestimmt wurde, ist also keine große Überraschung, aber eine schöne Überraschung. Diese bereichert unseren Blickwinkel auf die Wikingergesellschaft. Es zeigt sich, dass es offenbar einmal eine einflussreiche Wikingerkriegerin gab. Gleichzeitig heißt das aber nicht, dass diese Gesellschaft viele dieser Kämpferinnen hatte. Nach derzeitigen Forschungsstand kann man also sagen: Es gab sie, die kämpfenden Wikingerinnen, aber nicht häufig.

Literatur:

Jochen Brandt: Mit fremden Federn geschmückt – Ein germanischer Adelshof bei Kölln Lkr. Demmin. In: Die Autobahn A20 – Norddeutschlands längste Ausgrabung, Archäologie in Mecklemburg Vorpommern 4, Schwerin 2005.

Torsten Capelle: Die Wikinger, Mainz 1971.

Hildegard Elsner: Wikinger Museum Haithabu: Schaufenster einer frühen Stadt 3. Auflage, Neumünster 2004.

Judith Jesch: Women in the Viking Age, Woodbrigde 1991.

Ingrid Peter: Die Wikinger bei den Völkern des Ostens – Frauen und Sklavinnen im Krieg und im Totenkult. In: Schriften zur Kulturgschichte 34, Hamburg 2015.

Claudia Schopphoff: Der Gürtel – Funktion und Symbolik eines Kleidungsstückes in Antike und Mittelalter. In: Pictura Poetis 27, Wien 2009.

https://uni-tuebingen.de/universitaet/aktuelles-und-publikationen/pressemitteilungen/newsfullview-pressemitteilungen/article/wikingerfrauen-standen-maennern-kaum-nach/?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail